【防災シリーズ⑤】災害時のトイレ問題を解決!防災トイレ・簡易トイレ完全ガイド

こんにちは、防災Blogです。南海トラフ地震や⼤規模災害に備える防災シリーズ、今回は「災害時のトイレ問題と解決策」について詳しく解説します。

前回の「浄⽔器・防災⽤⽔タンク」の記事でも触れましたが、災害時に直⾯する最も深刻な問題の⼀つが「トイレ」です。実は阪神・淡路⼤震災や東⽇本⼤震災の被災者調査でも、「トイレ」は⽔の次に⼤きな問題として挙げられています。

電気や⽔道が⽌まった状況でも、⼈間の⽣理現象は⽌まりません。適切な対策を講じなければ、衛⽣状態の悪化によって感染症のリスクが⾼まり、避難⽣活の質が⼤きく低下します。

今回は災害時のトイレ問題とその解決策について解説します。

🔽目次

🚽 災害時のトイレ問題とは

ポイント:断水・トイレ不足・衛生悪化の対策が急務!

⼤規模災害発⽣後、トイレに関して以下の問題が発⽣します。

- ⽔洗トイレが使えなくなる

断⽔によって⽔洗トイレが使えなくなります。東⽇本⼤震災では都市部でも1ヶ⽉以上断⽔が続いた地域があり、南海トラフ地震ではさらに広範囲で⻑期的な断⽔が予想されています。 - 下⽔道システムの損壊

地震により下⽔管が破損すると、たとえ⽔が確保できても⽔を流すと逆流や漏⽔が発⽣する恐れがあります。 - 避難所のトイレ不⾜

避難所のトイレは圧倒的に不⾜します。東⽇本⼤震災の避難所では平均して 約50〜80⼈に1基 のトイレしかなく、⻑時間の⾏列ができる事態となりました。 - 衛⽣状態の悪化

不適切なトイレ環境は、感染症の拡⼤やノロウイルスなどの集団感染を引き起こす危険性があります。 - 必要なトイレ回数の目安

成⼈の場合、1⽇あたりの平均的なトイレ使⽤回数は以下の通りです︓

- ⼩⽤︓4〜6回

- ⼤⽤︓1〜2回

家族4⼈で2週間の場合の必要回数︓

(5回+1回)×4⼈×14⽇ = 336回分

これだけの回数分の対策が必要になるのです。

🚻 携帯トイレの種類と選び方

主なタイプと特徴

- 凝固剤タイプの特徴

- 袋に排泄後、凝固剤で固めて臭いを軽減

- 使い捨てで衛⽣的

- ⽐較的コンパクト

- 吸⽔シートタイプの特徴

- 特殊シートが尿や⽔分を吸収して固める

- 凝固剤タイプより処理が簡単

- 主に⼩⽤向け(⼤⽤も可能な製品もある)

- 簡易便座タイプの特徴

- 既存の容器やバケツに設置して使⽤

- 携帯トイレと組み合わせて使⽤する

- ⾼齢者や⼦供にも使いやすい

| 種類 | 特徴 | おすすめ製品 |

|---|---|---|

| 凝固剤タイプ | 排泄後に固めて消臭 | 鏡の女人 簡易トイレ 凝固剤 |

| 吸水シートタイプ | シートが水分を吸収 | 石崎資材 シートイレ (50回分) |

| 簡易便座タイプ | バケツなどに取り付けて使用 | 折りたたみ式簡易便座 |

✅ 携帯トイレ選びの重要ポイント

- 保存期間︓3〜5年以上保存可能なもの

- 回数分の備蓄︓最低でも家族全員×3⽇分(約30〜40回分)

- 消臭効果:消臭効果の⾼いものを選ぶ

- 使いやすさ:特に⾼齢者や⼦供がいる家庭は使いやすさを重視

- 処理のしやすさ:袋・凝固剤の扱いが簡単なもの。使⽤後の処理⽅法を確認。

🛠️ 簡易トイレの設置方法と使い方

携帯トイレを効果的に使⽤するための設置⽅法と実践的な使い⽅を解説します。作り方の詳細は別ページで。

段ボールトイレの作り方(🚻詳細記事はこちら)

必要なもの:

- 強めの段ボール箱

- ビニール袋(45L以上)

- 凝固剤 or 吸水シート

- ガムテープ

手順:

- 段ボールを組み立て、底を補強

- 上部に座れる大きさの穴を開ける

- ビニール袋をセット → 中に凝固剤を入れて完了

詳細記事はこちらから「災害時にも安心!段ボールトイレの簡単な作り方【イラスト付き】」

バケツトイレ(屋外・中期対応)(🚻詳細記事はこちら)

必要なもの:

- 20Lの蓋付きバケツ

- ビニール袋(70L以上)

- 簡易便座

- 吸水材(新聞紙や吸水シート)

使用後は袋を密閉し、日陰に一時保管!

詳細記事はこちらから「バケツで作る!簡単・安心な非常用トイレの作り方【イラスト付き】」

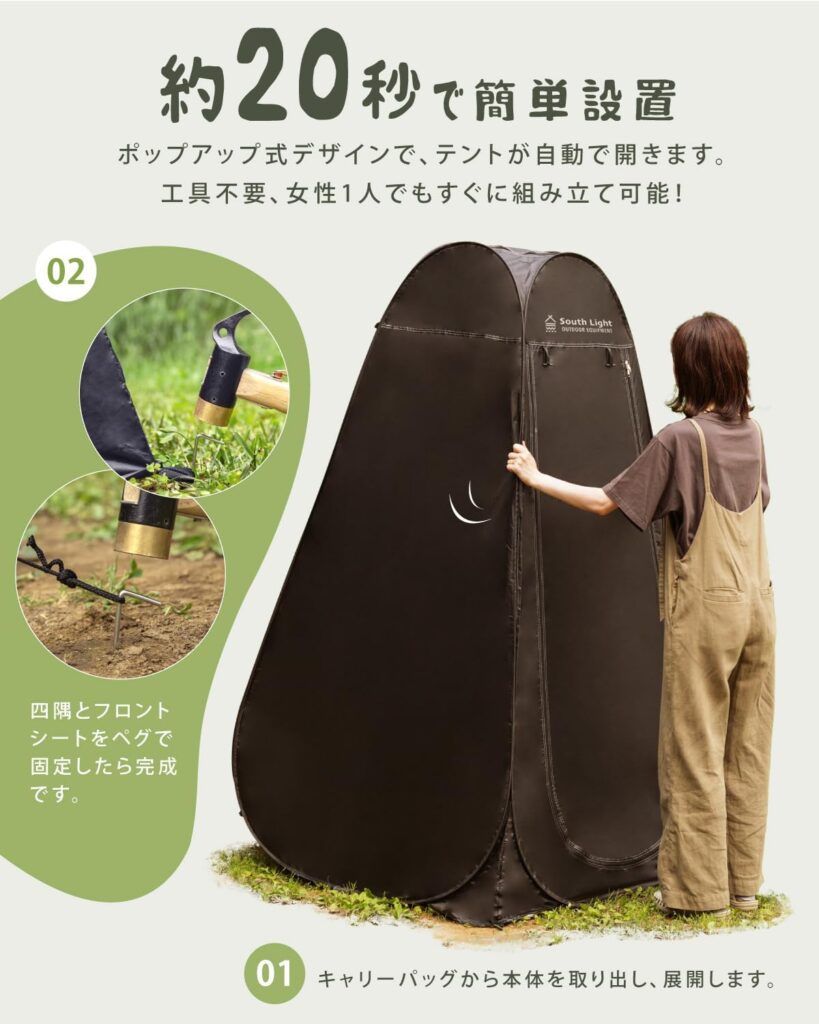

プライバシー確保にはトイレテント

✅ ワンタッチトイレテント(Amazonリンク)

・1人用簡易テントで目隠し&日よけ効果あり!

♻️ 長期使用に対応した防災トイレシステム

1. 循環型バイオトイレ

循環型バイオトイレは、水や電気を使わず、微生物の力で排泄物を分解・処理する環境にやさしいトイレです。

排泄物はおがくずや炭などの有機物とともに処理槽に投入され、好気性微生物が分解を進めることで、においの発生を抑えながら堆肥化されます。

災害時や水道設備が整っていない場所でも活用でき、持続可能な暮らしを支える設備として注目されています。

2. コンポストトイレ

コンポストトイレは、排泄物を堆肥として再利用する仕組みのトイレで、水を使わずに使用できるのが特長です。

排泄物はおがくずや木くずなどと混ぜられ、通気性を保ちながら微生物の働きで分解・乾燥されていきます。最終的には肥料として土に還すことも可能です。

環境負荷が少なく、オフグリッド生活やアウトドア、災害時の備えとしても活躍します。持続可能な暮らしを実現するエコな選択肢です。

3. マンホールトイレ

マンホールトイレは、マンホールの上に仮設のトイレを設置して、下水道に汚物を流す仕組みです。

災害時に断水しても使用でき、長期間使用可能なため、東日本大震災や熊本地震などの大災害で活躍しました

4. 簡易水洗ポータブルトイレ

簡易水洗ポータブルトイレは、タンクに貯めた少量の水で排泄物を流すタイプの携帯型トイレです。

本体は上下に分かれ、上部は水タンクと便座、下部は排泄物を貯める汚水タンクで構成されています。

使用後は手動レバーなどで水を流し、においを抑えながら衛生的に使用できます。

キャンプや車中泊、災害時など水道設備がない場所でも快適に使える便利なアイテムとして人気です。

🏡 我が家のトイレ防災プラン(家族4人)

📦 備蓄一覧

| 種類 | 数量 |

|---|---|

| 携帯トイレ(凝固剤タイプ) | 100回分 |

| 吸水シートタイプ | 100回分 |

| 折りたたみ便座 | 1個 |

| トイレテント | 1張 |

| 簡易水洗ポータブルトイレ | 1台 |

| 消毒用品・手袋・重曹・消臭剤など | 各種備蓄 |

🕒 使用計画(タイムライン形式)

- 1~3日目:携帯トイレ+便座(屋内)

- 4~7日目:段ボールトイレ or バケツ(屋内 or テント内)

- 8日目以降:簡易水洗ポータブルトイレ設置(屋外)

✅ 最後に

- 南海トラフ地震などでは「2週間以上の断水」を想定!

- トイレの備えは命を守るための重要な要素です!

✨あなたのご家庭ではどんな備えをしていますか?

コメントでぜひ教えてください!