【防災シリーズ⑨】防災用調理器具:災害時にも温かい食事を-前半

こんにちは、防災blogです。災害時、ライフラインが途絶えた状況でも温かい食事を摂ることは、単に空腹を満たすだけでなく、心理的な安心感をもたらし、健康維持にも大きく貢献します。今回は、防災用調理器具について詳しく解説し、カセットコンロの選び方から燃料の備蓄方法、さらには電気に頼らない調理器具についても紹介します。

目次

- 災害時の調理環境を考える

- カセットコンロと燃料の備蓄方法

- 薪・固形燃料で使えるコンパクト調理器具

- 電気不要の調理器具比較

- 防災調理に役立つアクセサリーと便利グッズ

- まとめ:最低限備えておきたい防災用調理セット

災害時の調理環境を考える

災害発生後、電気・ガス・水道といったライフラインが途絶える可能性は非常に高いです。そのような状況下での調理環境を考えると、以下のポイントが重要になってきます:

- 熱源の確保: 電気やガスに頼らない調理方法

- 水の使用量: 限られた水で調理・洗浄できるか

- 燃料の保存性: 長期保存が可能で安全か

- 調理器具の収納性: 日常でも非常時でも使いやすいか

- 使いやすさ: 特別な知識や技術なしで扱えるか

これらを総合的に考慮しながら、自分や家族に適した防災用調理器具を選ぶことが大切です。単に「何か一つあれば大丈夫」というわけではなく、複数の選択肢を持つことで、災害状況に応じた対応が可能になります。

カセットコンロと燃料の備蓄方法

カセットコンロの種類と選び方

カセットコンロは、災害時の調理器具として最も一般的で使いやすい選択肢の一つです。主に以下のタイプがあります:

1.シングルバーナー:一口タイプの最もベーシックなモデル

- メリット:コンパクト、軽量、価格が安い

- デメリット:大きな鍋を使用すると安定性に欠けることがある

- 価格帯:2,000円〜10,000円

- おすすめモデル:イワタニ「カセットフー」シリーズ、CB-ODX-1-OL

2.ツーバーナー:二口タイプで同時調理が可能

- メリット:効率的な調理、安定性が高い

- デメリット:サイズが大きく、収納スペースが必要

- 価格帯:8,000円〜15,000円

- おすすめモデル:イワタニ フラットツイングリル テーブルトップBBQグリル CB-TBG-2

3.テーブルタイプ:卓上で使いやすい設計

- メリット:安定性が高く、使いやすい

- デメリット:サイズが大きく、収納スペースが必要

- 価格帯:8,000円〜20,000円

- おすすめモデル:ユニフレーム(UNIFLAME) ツインバーナーUS-1900

カセットコンロを選ぶ際のポイント:

- 風防の有無:風の影響を受けにくい風防付きモデルが屋外使用には適しています

- 点火方式:圧電点火式(ボタンを押すだけで点火)が便利

- 熱出力:2.5kW以上あると湯沸かしなどの調理が迅速に行えます

- 本体重量:携帯性を考えると2kg以下が理想的

- 安全機能:圧力感知安全装置、過熱防止装置などの安全機能が充実しているか

カセットボンベの選び方と備蓄方法

カセットコンロの燃料となるカセットボンベも適切に選び、備蓄することが重要です。

種類:

- 標準タイプ:どのカセットコンロにも使用可能な標準的なタイプ(CB缶)

- OD缶:アウトドア用途に特化した、寒冷地でも使いやすいタイプ

- パワーガス:標準タイプより高圧で充填されており、火力が強いタイプ

備蓄量の目安:

- 1人1日3食で約1本(約2時間使用可能)

- 家族4人の場合、1週間分で約20〜25本

保管方法:

- 直射日光を避け、40℃以下の涼しい場所で保管

- 高温になる車内や火気の近くでの保管は厳禁

- 湿気の少ない場所で立てて保管

- 未使用品と使用済みを明確に区別する

長期保存のコツ:

- 製造から3年程度が目安ですが、適切に保管すれば5年程度は使用可能

- ローリングストック法(定期的に使用して新しいものを補充)がおすすめ

- 古いものから使うようにし、年に1回程度はチェックする

安全上の注意点:

- 使用済みのボンベに穴を開けてから捨てる自治体が多いので確認を

- 大量に保管する場合は消防法の規制に注意(一般家庭で20本以下なら問題なし)

- 備蓄場所が高温になりやすい夏場は特に注意が必要

カセットコンロの災害時活用術

基本的な使い方:

- 平らな場所に設置し、周囲に燃えやすいものがないことを確認

- カセットボンベを正しくセット(斜めにならないよう注意)

- 点火して使用(最初は中火から様子を見る)

- 使用後はしっかり消火し、ボンベを取り外して保管

省エネ調理のコツ:

- 鍋底が平らで、コンロの火に対して適切なサイズのものを使用

- 煮物などは沸騰後に弱火にし、保温調理を活用

- 複数の料理を作る場合は、湯沸かしなど火力が必要なものから調理

- 鍋に蓋をして熱効率を上げる

防災時の活用例:

- お湯を沸かして乾燥食品や即席麺を調理

- 缶詰を温める(缶のまま直火で温められる)

- 災害用の備蓄食品を温めて食べる

- 寒い時期には温かい飲み物を作る

メンテナンス方法:

- 使用後は冷えてから湿った布で汚れを拭き取る

- 五徳(鍋を置く部分)は取り外して定期的に清掃

- 点火部分にゴミが入らないよう注意

- 長期間使用しない場合はボンベを取り外し、ビニール袋などに入れて保管

薪・固形燃料で使えるコンパクト調理器具

カセットコンロは便利ですが、燃料の備蓄量には限りがあります。長期的な災害に備えるなら、自然素材や固形燃料を使える調理器具も併せて備えておくと安心です。

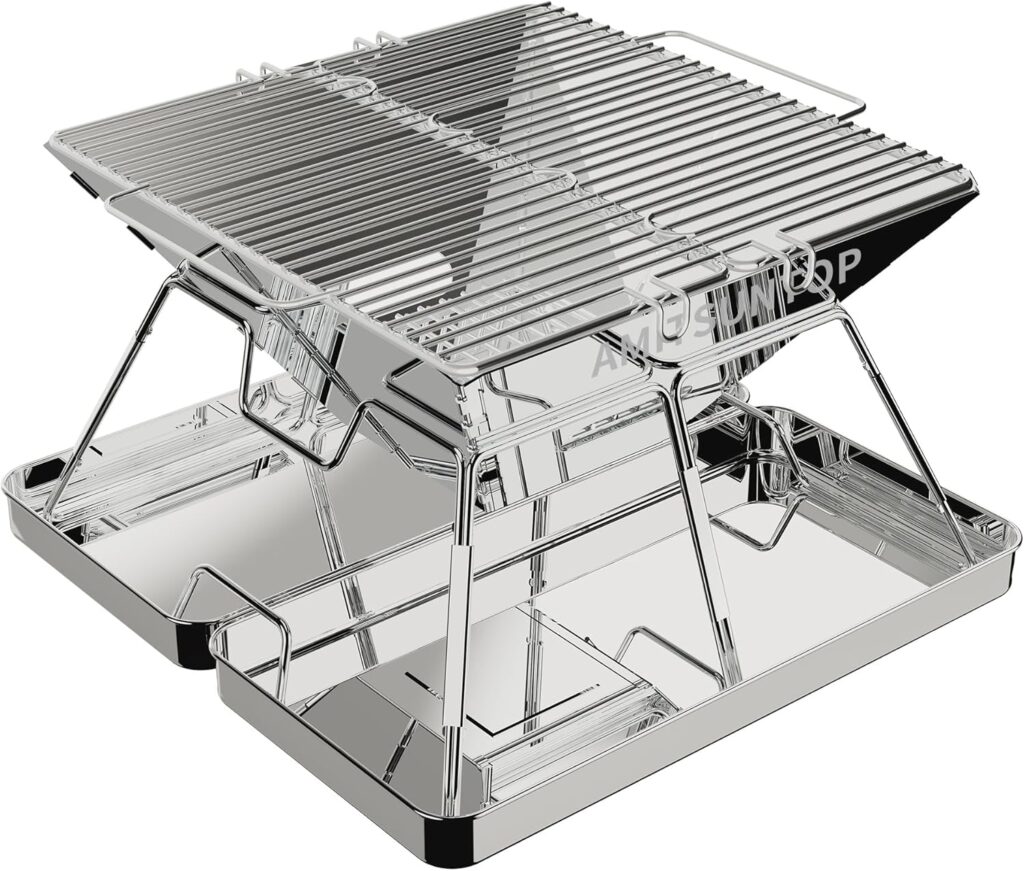

焚き火台・ミニストーブ

ポータブル焚き火台:

- 特徴:コンパクトに折りたためる、薪や枝などを燃料に使用

- 用途:調理、暖房、お湯沸かしなど多目的に使用可能

- おすすめ製品:

- 価格帯:2,000円〜5,000円

ウッドストーブ(ブッシュクラフトストーブ):

- 特徴:小枝や松ぼっくりなど少量の自然素材で効率良く燃焼

- 用途:小型の鍋やケトルでの調理に適している

- おすすめ製品:

- 価格帯:1,500円〜8,000円

使用上のポイント:

- 燃料となる薪や小枝は事前に少量でも備蓄しておくと便利

- 乾燥した木材を使用すると効率的に燃焼する

- 風向きに注意して設置する

- 使用後の灰の処理方法を考えておく

- 不燃素材の上で使用し、周囲に可燃物がないことを確認

固形燃料コンロ

固形燃料とは: 固形燃料は、アルコールやパラフィンなどを固めた燃料で、火力は弱いものの、安全性が高く扱いやすいのが特徴です。

主に以下のタイプがあります:

- メタ型(固形アルコール):

- 特徴:青白い炎で燃焼、煤や臭いが少ない

- 燃焼時間:大きさにより20分〜40分程度

- メリット:燃焼効率が良い、消火・再点火が容易

- デメリット:湿気に弱い、水で消火できない

- ジェル型:

- 特徴:アルコールをジェル状にしたもの

- 燃焼時間:1缶で約2時間程度

- メリット:こぼれにくい、安定した火力

- デメリット:価格がやや高い

- 固形パラフィン型:

- 特徴:パラフィンワックスを固めたもの

- 燃焼時間:1個で30分〜1時間程度

- メリット:長期保存が可能、安価

- デメリット:煤が出やすい、火力が弱め

固形燃料の備蓄方法:

- 湿気を避けて密閉容器に保管

- 直射日光の当たらない涼しい場所で保管

- 1人3日分として6〜10個程度の備蓄が目安

- 使用期限は製品にもよるが3〜5年程度(未開封の場合)

使用上の注意点:

- 室内使用時は必ず換気する

- 不安定な場所での使用は避ける

- 燃焼中のコンロを移動させない

- 使用後は完全に冷えてから片付ける

- 子どもやペットの手の届かない場所で使用・保管する

専用調理器具セット

災害時用に特化した調理器具セットも各メーカーから販売されています。これらは、コンパクトかつ多機能で、緊急時に役立ちます。

- snow peak クッカーセット:

- 内容:Lポット、フタLl、Sポット、Sフタ、メッシュケース

- 価格:約5,500円

- 特徴:最低限必要なものがコンパクトにまとまっている

- Overmont DS-300 アルミ クッカーセット:

- 内容:鍋、蓋、フライパン、ケトル、お碗×3、しゃもじ、柄杓、 クリーンスポンジ、Dリング、ナイフ、フォーク、スプーン、収納袋

- 価格:約3,000円

- 特徴:一体化して収納でき、場所を取らない。私も使用しています。

選ぶ際のポイント:

- 家族の人数に合わせたサイズ

- 収納時のコンパクトさ

- 鍋とコンロの相性(安定性)

- 材質(チタン製は軽いが高価、アルミ製は安価だが熱伝導が良く焦げやすい)

- 多機能性(調理以外の用途にも使えるか)

電気不要の調理器具比較

災害時に電気が使えない状況は長期間続く可能性があります。そこで、電気に頼らず調理できる器具を比較してみましょう。

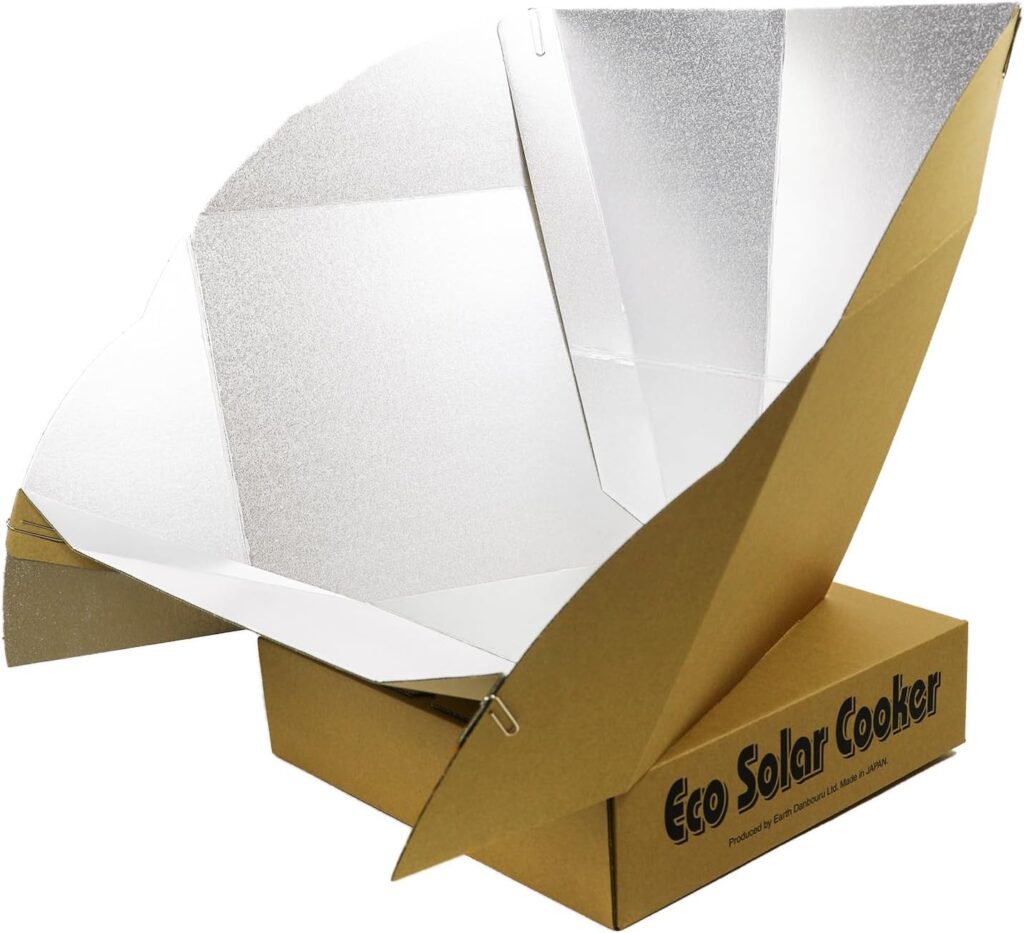

ソーラークッカー

太陽光のエネルギーだけで調理できるソーラークッカーは、燃料を必要としない点が大きなメリットです。

タイプ別比較:

- パラボラ型:

- 仕組み:放物面の鏡で太陽光を一点に集める

- 到達温度:最大約600℃

- 調理時間:晴天時で30分〜2時間程度

- 価格帯:10,000円〜30,000円

- メリット:高温調理が可能、調理速度が比較的速い

- デメリット:大きくて場所を取る、風の影響を受けやすい

- ボックス型:

- 仕組み:断熱箱の中に黒い調理器を置き、反射板で太陽光を集める

- 到達温度:最大約100℃

- 調理時間:晴天時で1〜3時間程度

- 価格帯:3,000円〜10,000円

- メリット:安定性がある、コンパクト収納、お値ごろ

- デメリット:調理に時間がかかる、天候に左右される

- 袋パネル型:

- 仕組み:折りたたみ式の反射パネルで光を集める

- 到達温度:最大約100℃

- 調理時間:晴天時で1〜4時間程度

- 価格帯:3,000円〜15,000円

- メリット:コンパクトで持ち運びやすい、組み立てが簡単

- デメリット:火力が弱い、天候に左右される

おすすめ製品:

使用上のポイント:

- 晴れた日中のみ使用可能

- 定期的に太陽の方向に合わせて角度調整が必要

- 黒い調理器具を使用すると熱吸収率が上がる

- 水を使わない調理法(蒸し焼き)が効率的

- 予熱が必要なので時間に余裕を持って準備する

保温調理器(シャトルシェフ)

一度沸騰させた料理を、熱を逃がさない容器に入れて余熱で調理する方法です。燃料の使用量を大幅に削減できます。

仕組み:断熱効果の高い容器に熱い状態の鍋を入れ、余熱で調理を続ける

種類と特徴:

- 市販の保温調理器:

- 例:サーモス「シャトルシェフ」、象印 「グラングルメ」

- 価格帯:8,000円〜15,000円

- 保温性能:6〜8時間程度

- メリット:確かな保温性能、専用の内鍋が使いやすい

- DIY保温調理器:

- 材料:発泡スチロール箱、新聞紙、毛布など

- 価格:ほぼ無料〜1,000円程度

- 保温性能:4〜6時間程度

- メリット:手軽に作れる、災害時にも材料が見つけやすい

向いている料理:

- 煮込み料理(カレー、シチュー)

- 煮物(大根煮、肉じゃが)

- お粥、炊き込みご飯

- スープ、豆類の煮込み

使用方法:

- 通常の鍋で材料を10分程度煮立てる

- 鍋ごと保温容器に入れて蓋をする

- そのまま1〜6時間放置する

- 出来上がった料理を取り出して食べる

災害時の活用ポイント:

- 最初の加熱さえできれば、その後は燃料不要で調理できる

- 調理中に他の作業ができるため、効率的

- ご飯を炊く場合は、浸水時間を長めにとると良い

- 保温調理器がない場合は、毛布や新聞紙で鍋を包んでも代用可能

無水調理鍋

少量の水分で調理できる無水調理鍋も、災害時に役立つ調理器具です。

特徴:

- 厚底・厚壁で熱を均一に伝える

- 密閉性の高い蓋で水分と熱を逃がさない

- 食材自体の水分で調理するため、水の使用量が最小限

メリット:

- 水の使用量が少なく済む(災害時の水不足に対応)

- 短時間で調理でき、燃料の節約になる

- 栄養素を逃がさずに調理できる

- 洗い物の水も少なく済む

おすすめ製品:

- ティファール ココット鍋 20cm:比較的手頃な価格(約1万円前後)

- WMF両手鍋 深型 24cm:高品質だが高価(約3万円〜)

- イシガキ産業 両手鍋 ブラック 18cm:コスパが良い(約6,000円前後)

災害時の活用法:

- 野菜や肉を小さめに切り、鍋に入れる

- 調味料を少量加え、しっかり蓋をする

- 弱火〜中火で10〜15分程度加熱

- 火を止めて余熱で5〜10分置く

注意点:

- 最初は強火で加熱し、沸騰したら弱火にするのがコツ

- 蓋を頻繁に開けると効果が薄れる

- 重量があるため、保管場所や持ち出し時の負担を考慮する

- 無水調理鍋がない場合は、厚手の鍋に耐熱性のあるラップをかぶせて代用も可能

防災調理に役立つアクセサリーと便利グッズ

基本的な調理器具に加えて、以下のアクセサリーがあると災害時の調理がより便利になります。

調理補助用品

火起こし道具:

- ライターがあればOK。5個や10個セットを備蓄しておきましょう。

- 種類:ライター、ファイヤースターター、火打石、マグネシウムファイヤースターター

- 価格帯:100円〜3,000円

- おすすめ:電子ライター「プッシュ式 BAIKAL」、ソーラーライター

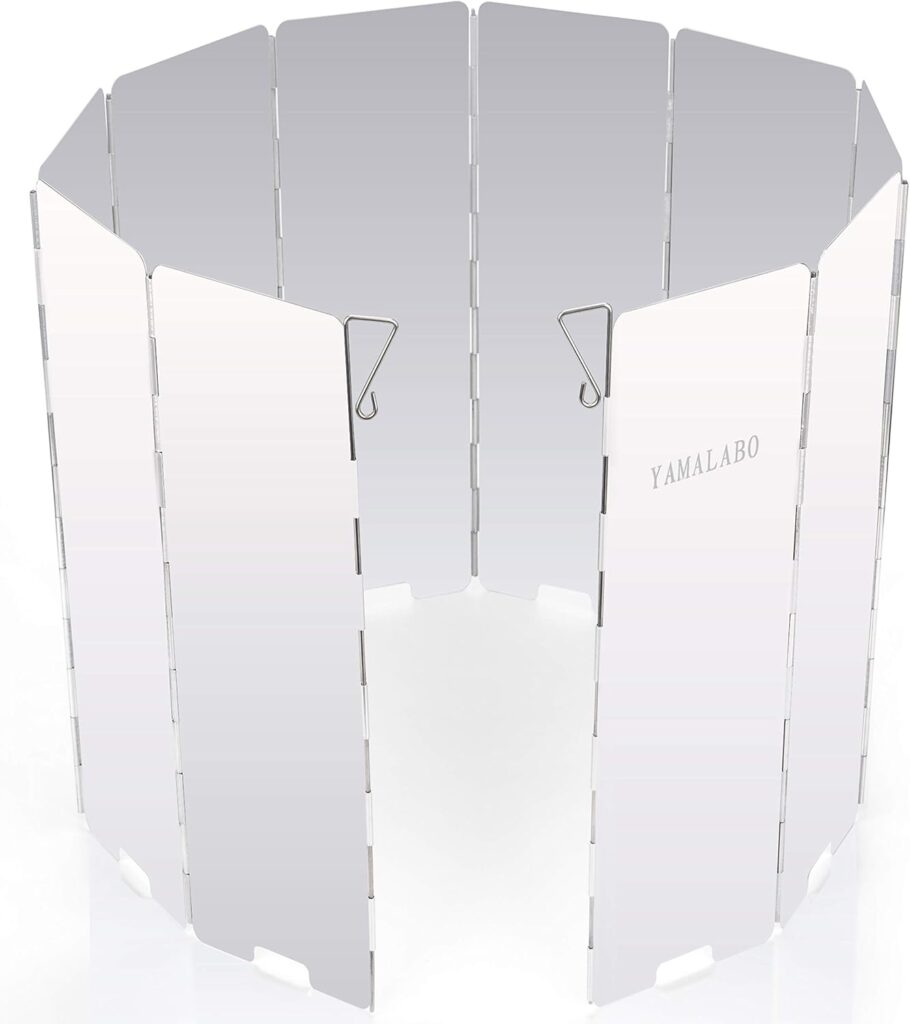

風防:

- 特徴:風から炎を守り、熱効率を上げる。一般の卓上カセットコンロには必須

- 種類:折りたたみ式、アルミ製、チタン製

- 価格帯:1,000円〜3,000円

- おすすめ:YAMALABO ウィンドスクリーン風防、焚火陣幕 帆布製 焚火 防風 風よけ

調理用具セット:

- 特徴:コンパクトにまとまった調理用具一式

- 内容:折りたたみ式スプーン、フォーク、ナイフ、缶切り、栓抜き

- 価格帯:1,000円〜8,000円

- おすすめ:武田コーポレーションアウトドアキッチンツールセット ADKC-14ST

料理レシピ集

防災食レシピカード:

- 特徴:限られた材料と器具で作れるレシピ集

- 形態:防水カード型、小冊子型

- 価格帯:500円〜2,000円

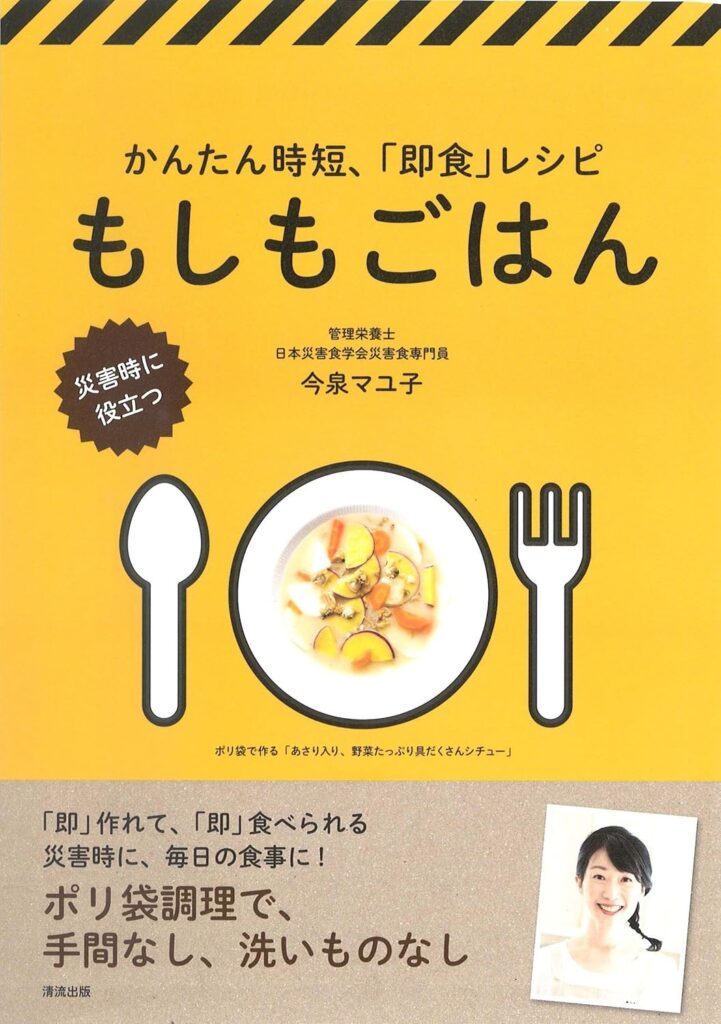

- おすすめ:かんたん時短、「即食」レシピ もしもごはん

スマホアプリ(オフライン対応):

- 特徴:電波がなくても使えるオフライン保存型レシピアプリ

- 備蓄食材活用レシピ、ローリングストックレシピなど

- 無料〜500円程度

- おすすめ:レシピ管理アプリ クックスルー (iPhone & ipad)

自作レシピノート:

- 特徴:自分の家庭に合わせた備蓄食材を使ったレシピを記録

- 形態:防水ノート、ラミネート加工したカード

- 手作りコスト:500円程度

- ポイント:実際に作ってみて、家族の好みや必要な調味料を確認しておく

まとめ:最低限備えておきたい防災用調理セット

家族構成や住環境によって最適な防災用調理器具は異なりますが、以下の基本セットは多くの家庭で役立つでしょう。

1〜2人世帯向け基本セット

必須アイテム:

- カセットコンロ(シングルバーナー):約3,000円

- カセットボンベ:3日分で3〜4本(約1,000円)

- 固形燃料セット:約2,000円

- 多機能クッカー(鍋兼用):約3,000円

- 折りたたみケトル:約2,000円

- 基本調理器具セット:約1,500円

総予算目安:約12,500円

3〜4人世帯向け基本セット

必須アイテム:

- カセットコンロ(ツーバーナー):約10,000円

- カセットボンベ:3日分で6〜8本(約2,000円)

- 折りたたみ焚き火台:約5,000円

- 無水調理鍋セット:約8,000円

- 保温調理器:約10,000円

- 調理器具セット:約3,000円

- 風防・火起こしセット:約2,000円

総予算目安:約40,000円

長期災害対応拡張セット

基本セットに加えて、以下のアイテムを追加すると、より長期の災害にも対応できます:

追加アイテム:

- ソーラークッカー:約15,000円

- 薪ストーブ(小型):約8,000円

- 燻製器(兼用可能なタイプ):約5,000円

- 追加調理器具(ダッチオーブンなど):約10,000円

- 水不要調理セット:約3,000円

総予算目安(基本セット+拡張):約70,000円〜80,000円

各家庭の事情に合わせて、必要なものから徐々に揃えていくことをおすすめします。まずは3日分の食事が作れる基本セットを確保し、余裕があれば拡張セットへと進むのが理想的です。

ここまで、防災用調理器具の基本的な種類や選び方、各調理器具の特徴について解説してきました。しかし、いくら良い調理器具を揃えても、実際の災害時に効果的に使いこなせなければ意味がありません。後半では、これらの調理器具を災害時にどのように活用すべきか、具体的な調理計画や実践的なテクニック、さらには実際の災害状況を想定したシミュレーションなどを詳しく解説していきます。災害時の「食」は単なる栄養補給だけでなく、心の支えにもなる重要な要素です。ぜひ、後半「防災用調理器具:実践編」も参考にして、万全の備えを整えましょう。