【防災シリーズ③】南海トラフ地震に備える防災食・備蓄食品完全ガイド後半

はじめに:災害時の食の重要性

こんにちは、管理人です。前回の防災食・備蓄食品完全ガイド記事の後半です。

後半は「7.■特別な配慮が必要な人のための防災食について」から徹底解説します。

前半がまだな方はこちらから←

目次

- ■防災食・備蓄食品とは

- ■なぜ防災食の備蓄が必要なのか

- ■防災食の種類と特徴

- ■防災食・備蓄食品の選び方(10のポイント)

- ■必要な量と期間の目安

- ■種類別おすすめ防災食10選

- ■特別な配慮が必要な人のための防災食

- ■保存方法と管理のコツ

- ■ローリングストック法の実践方法

- ■実際の災害での体験談

- ■よくある質問(FAQ)

- ■まとめ:今日からできる防災食備蓄のステップ

■特別な配慮が必要な人のための防災食

年齢や健康状態、アレルギーなどにより、特別な配慮が必要な方のための防災食について解説します。

乳幼児のための備蓄

赤ちゃん(0〜1歳)

- 粉ミルク:最低2週間分(通常使用量の1.5倍程度)

- 液体ミルク:災害時の初期対応用に数本

- ベビーフード:月齢に合わせたもの7日分以上

- 離乳食:レトルトタイプの離乳食(月齢に応じた固さのもの)

- 哺乳瓶・乳首:予備を含めて複数セット

- 清潔な水:調乳用として1日約1L×日数分

選び方のポイント:

- 普段使用しているミルクと同じブランドが望ましい

- 液体ミルクは常温でそのまま飲めるため、緊急時に便利

- 小分けパックタイプを選ぶと衛生的

- 使い捨ての哺乳瓶や紙コップなども用意しておくと良い

幼児(1〜6歳)

- お菓子類:未開封で長期保存可能なもの

- ジュース・栄養飲料:紙パックや缶タイプ

- フルーツゼリー:エネルギー補給として

- 子ども向け主食:アルファ米のおかゆや、子ども向けのレトルト食品

選び方のポイント:

- 普段から食べ慣れているものを選ぶ

- 小さな子どもでも食べやすい柔らかさのもの

- 好き嫌いが激しい場合は、確実に食べるものを優先

- 遊び心のあるパッケージや形のものも精神的な安心につながる

高齢者のための備蓄

一般高齢者

- やわらかめの食品:歯や顎の力が弱い方向け

- 消化のよい食品:おかゆやスープ類

- 栄養強化食品:タンパク質やカルシウムが強化されたもの

- 小分けパック:一度に食べきれる量のもの

選び方のポイント:

- 開封しやすいパッケージかチェック

- 味が濃すぎないもの(高齢者は味覚が衰えているため)

- 必要な栄養素が摂取できるバランスを考慮

- 持病がある場合は、食事制限に合ったものを選択

嚥下障害がある方

- 介護食品:ユニバーサルデザインフード区分3〜4

- とろみ調整剤:水分にとろみをつけるための製品

- ゼリー状栄養補助食品:飲み込みやすいテクスチャー

- ミキサー食:レトルトタイプのミキサー食

選び方のポイント:

- 日常的に使用している食形態に近いものを選ぶ

- 「区分3」(舌でつぶせる)や「区分4」(かまなくてよい)など、嚥下状態に合わせた硬さを選択

- 見た目や味も楽しめるものを取り入れる

- 専門的な介護食品メーカーの製品を検討

アレルギーがある方のための備蓄

食物アレルギー対応

- アレルギー対応防災食:特定原材料不使用の製品

- 成分表示の明確な食品:アレルゲン情報が詳細に記載されたもの

- 単一食材の製品:白米、野菜の缶詰など、シンプルな食材

- アレルギー対応のお菓子・間食:アレルギー専門メーカーの製品

選び方のポイント:

- アレルギー表示を必ず確認(製造ラインでの混入情報も)

- 複数のアレルギーがある場合は、すべてに対応した製品を

- 緊急時に周囲の人に伝えられるよう、アレルギー情報カードも用意

- 普段から食べ慣れたアレルギー対応食品を備蓄する

持病がある方のための備蓄

糖尿病の方

- 低糖質食品:糖質制限に対応した防災食

- 低GI値の食品:血糖値の急上昇を防ぐ食品

- 食物繊維が豊富な食品:野菜の缶詰や乾燥野菜

- 糖質量が明記された食品:食事管理がしやすいもの

選び方のポイント:

- 炭水化物の量をコントロールできる食品構成

- 血糖値の記録ができる用具も備蓄

- 主治医と相談し、災害時の食事計画を立てておく

- 緊急用のブドウ糖や飴も用意(低血糖対策)

高血圧・心臓病の方

- 減塩タイプの食品:塩分控えめの防災食

- カリウム豊富な食品:野菜や果物の缶詰

- オメガ3脂肪酸を含む食品:さば缶などの青魚

- コレステロールや脂質の少ない食品:植物性タンパク質中心の食品

選び方のポイント:

- 塩分含有量を確認(1食あたり2g以下が目安)

- 普段の食事制限に合った食品を選ぶ

- 水分制限がある場合は、高水分の食品の量を考慮

- ストレスで血圧が上がりやすいため、好みの味のものも取り入れる

腎臓病の方

- たんぱく質調整食品:腎臓病食として開発された製品

- カリウム・リン・塩分に配慮した食品:制限に合わせた食品

- エネルギー補給のための食品:低たんぱく米や低たんぱくパン

- 水分管理が必要な方向けの少量パック食品:水分摂取量を調整しやすいもの

選び方のポイント:

- 腎臓病の病期や透析の有無によって必要な食品が異なる

- 主治医や栄養士と相談して選ぶことが重要

- たんぱく質・カリウム・リン・塩分の含有量を確認

- 水分制限がある場合は、調理に必要な水の量も考慮

■保存方法と管理のコツ

防災食を長期間良好な状態で保存するためには、適切な保存方法と定期的な管理が重要です。以下に、効果的な保存のコツをご紹介します。

適切な保存場所

理想的な保存環境

- 温度:15〜25℃程度の涼しい場所(高温多湿を避ける)

- 湿度:50〜60%程度の低湿度環境

- 光:直射日光が当たらない暗所

- 振動:地震の揺れで落下しない安定した場所

おすすめの保存場所

- 押入れ・クローゼット:

- 温度変化が少なく、湿気も比較的少ない

- 扉付きで光を遮断できる

- 普段使わない上段などを活用

- 家具の下段:

- 書棚や食器棚の下段

- 地震時に落下する危険が少ない

- 取り出しやすい

- 専用の防災収納ボックス:

- 防水・防湿機能があるものを選ぶ

- 持ち運びできるキャスター付きタイプも便利

- 中身が一目でわかるラベリングを施す

- 地下室・倉庫:

- 温度変化が少ない

- まとめて保管できるスペースがある

- 水害リスクのない場所を選ぶ

避けるべき保存場所

- 台所の近く:

- 調理による温度変化や湿気の影響を受けやすい

- 油やにおいが付着する可能性がある

- 浴室・洗面所の近く:

- 湿気が多すぎる

- カビの発生リスクが高い

- 窓際・ベランダ:

- 直射日光や外気温の影響を強く受ける

- 季節による温度差が大きい

- 暖房器具の近く:

- 冬季の高温による品質劣化リスク

- 火災時に延焼する危険性

効果的な収納方法

収納のポイント

- 防水対策:

- 防水性のある密閉容器に入れる

- 吸湿剤を一緒に入れておく

- 床からの浸水を防ぐため少し高い位置に置く

- 分類整理:

- 品目別に分ける(主食、主菜、副菜など)

- 賞味期限別に分ける(期限の近いものを手前に)

- 家族の好みや食事制限に合わせて分ける

- リスト管理:

- 何がどこにあるかわかるリストを作成

- 賞味期限を記載したシールを貼る

- スマホアプリなどでデジタル管理も効果的

- 取り出しやすさ:

- 使用頻度の高いものを手前に

- 重いものは下段に、軽いものは上段に

- 緊急時にすぐ持ち出せるよう、一部はリュックにパッキング

おすすめの収納グッズ

- 透明な収納ケース:

- 中身が見えるタイプを選ぶ

- スタッキング(積み重ね)可能なもの

- 耐久性と防湿性のあるプラスチック製

- 密閉性の高い保存容器:

- 密閉度の高いガスケット付きタイプ

- 虫や湿気を防げるもの

- 開閉しやすいワンタッチタイプ

- 防災専用キャビネット:

- 地震対策として転倒防止措置済みのもの

- 鍵付きで安全管理できるタイプ

- 防水・防塵機能付きの高機能タイプ

賞味期限の管理方法

期限管理のシステム作り

- 賞味期限カレンダーの作成:

- 月ごとに消費・交換すべき食品を視覚化

- 家族全員が見られる場所に掲示

- デジタルカレンダーにリマインダー設定

- 定期点検日の設定:

- 年に2〜4回の定期点検日を決める

- 防災の日(9月1日)などの覚えやすい日に設定

- 点検時にはパッケージの破損や膨張がないか確認

- ラベリングの工夫:

- 購入日と賞味期限を大きく書いたラベルを貼る

- カラーコード化(赤:1年以内、黄:1〜3年、青:3年以上など)

- QRコードを使った管理システムの活用

ローリングストック法との併用

- 定期的な入れ替え:

- 賞味期限が近づいた食品は日常食として消費

- 消費した分を新しいものに補充

- 日常でも使いやすい食品を選んで備蓄する

- 消費サイクルの最適化:

- 家族の食習慣に合わせた消費計画

- 季節に合わせた入れ替え(冬は温かいスープ類を多めになど)

- 特別な行事や災害訓練日に意識的に消費

長期保存食品の劣化サイン

以下のような状態が見られたら、安全のために食品を処分しましょう:

- 缶詰:

- 缶が膨張している

- 錆びや激しい凹みがある

- 開封時に異臭がする

- 内容物の色が明らかに変色している

- レトルト食品:

- パッケージが膨張している

- 中身が漏れている形跡がある

- 色が著しく変わっている

- 異臭がする

- 乾物・ビスケット類:

- カビが生えている

- 虫が発生している

- 油脂の酸化による異臭がする

- 本来の硬さや食感が大きく変わっている

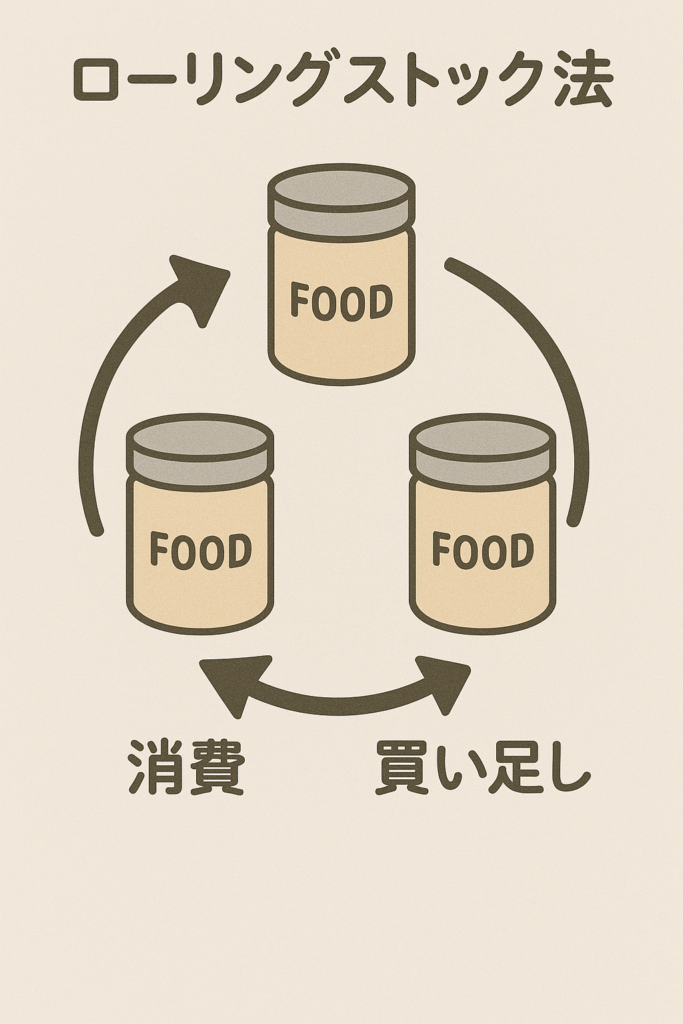

■ローリングストック法の実践方法

ローリングストック法とは、日常的に食べる食品を少し多めに買っておき、古いものから順に消費しながら、定期的に新しいものを買い足していく備蓄方法です。この方法を実践すれば、常に新鮮な状態の食品を備蓄できます。

ローリングストック法の基本原則

1. 日常的に食べるものを備蓄する

普段から食べ慣れているものを備蓄することで、災害時のストレスを軽減できます。また、消費と補充のサイクルがスムーズになります。

2. 「先入れ先出し」を徹底する

古いものから順に使い、新しく購入したものは後ろに配置します。これにより、賞味期限切れを防ぎます。

3. 定期的な補充を習慣化する

消費した分は必ず補充する習慣をつけることが大切です。買い物の際に「備蓄用」として意識的に購入します。

ローリングストックに適した食品

日常でも使いやすい長期保存食品

- 缶詰:ツナ、さば、コーン、フルーツなど

- レトルト食品:カレー、ハンバーグ、牛丼の具など

- パスタ・乾麺:スパゲティ、うどん、そばなど

- 調味料:醤油、塩、砂糖、みそなど

- 乾燥食品:海藻、きのこ、野菜など

比較的賞味期限が長い一般食品

- 穀類:米、押麦、雑穀など

- 乾物:高野豆腐、切り干し大根、干ししいたけなど

- インスタント食品:味噌汁、スープなど

- 飲料:ペットボトル水、野菜ジュース、お茶など

- お菓子類:ビスケット、チョコレート、羊羹など

効果的な実践方法

初めての方向け:3ステップ導入法

- 現状把握:

- 家にある食品の棚卸しをする

- 普段よく使う食品をリストアップする

- 家族が好む味や食品を確認する

- 少量から開始:

- 週に1〜2品目だけ多めに購入する習慣をつける

- 収納スペースを確保する

- 見えるところに「備蓄食品リスト」を貼る

- 徐々に拡大:

- 1ヶ月後、3日分の備蓄を目指す

- 3ヶ月後、1週間分の備蓄を目指す

- 半年後、目標とする期間(2週間など)の備蓄を完成させる

上級者向け:システム化のポイント

- 買い物システムの構築:

- スマホのメモアプリで在庫管理

- 「備蓄用」と明記したショッピングリスト

- 定期的な買い物パターンの確立

- 消費システムの構築:

- 「備蓄品消費デー」を月に1回設定

- 献立に備蓄品を計画的に組み込む

- 家族で備蓄品を使った調理を楽しむ

- 管理システムの構築:

- 収納場所のラベリングと区分け

- 賞味期限管理アプリの活用

- 季節に合わせた備蓄品の入れ替え

ローリングストックのメリット

- 常に新鮮な状態を維持できる: 定期的に消費と補充を繰り返すため、賞味期限切れの心配が少ない

- 災害時でも普段の味が食べられる: いつも食べ慣れた味なので、災害によるストレスを軽減できる

- 特別な出費を抑えられる: 一度に大量購入する必要がなく、通常の食費の中で少しずつ備蓄できる

- 収納場所の問題が解決しやすい: 専用の保管場所を大きく確保する必要がなく、普段の食品庫の一部でよい

- 日常の買い物や調理の手間を省ける: 急な来客時や体調不良時など、日常でも役立つ

ローリングストックの実践例

単身者の場合

基本備蓄品:

- レトルトカレー:2〜3個

- レトルトごはん:3〜4個

- 缶詰(ツナ、さば):各2缶

- パスタと瓶入りソース:1セット

- ドライフルーツ・ナッツ:小袋2〜3個

消費サイクル:

- 週末に1〜2品目を消費

- 翌週の買い物で補充

- 月1回の棚卸し

4人家族の場合

基本備蓄品:

- 白米:5kg(普段使いしながら最低でも5kg分をキープ)

- レトルト食品(カレー、丼物など):各4〜8個

- 缶詰(魚、肉、野菜、フルーツ):各種4〜8缶

- 乾麺とソース:2〜3食分×4人分

- 調味料:醤油、塩、砂糖など通常の1.5倍量

消費サイクル:

- 週1回の「備蓄品メニューデー」を設定

- 買い物は2週間分をまとめて

- 季節の変わり目に大きな入れ替え

■実際の災害での体験談

実際の災害を経験した方々の食に関する体験談を紹介します。これらの経験から学ぶことで、より実践的な防災食の備えができるでしょう。

東日本大震災での経験

宮城県仙台市 Aさん(当時40代・男性)の場合

被災状況:

- 自宅は大きな損壊なし

- ライフライン停止期間:電気5日間、水道10日間、ガス1ヶ月間

- 近隣スーパーは3日後から一部営業再開も品薄状態が続いた

役立った備蓄食:

- カセットコンロと予備ガスボンベ

- アルファ米(白米、五目ごはん)

- レトルトカレー、缶詰(魚、肉)

- 乾麺(うどん、そば)

- 水(2Lペットボトル×10本)

苦労した点: 「水の確保が最も大変でした。調理用の水まで考慮していなかったため、食器洗いも最小限にして、使った水はトイレ用に再利用するなど工夫しました。また、冷蔵庫内の食材は初日で使い切りましたが、冬だったため外のベランダを臨時冷蔵庫代わりに使えたのは救いでした。」

教訓: 「家族の好みや普段の食生活に合った備蓄が重要だと実感しました。また、長期保存食だけでなく、缶詰やレトルト食品など日常的に使うものをローリングストックしておくことの大切さを学びました。水は飲料用だけでなく、調理用・生活用も含めて十分な量を確保すべきです。」

岩手県陸前高田市 Bさん(当時30代・女性)の場合

被災状況:

- 津波で自宅流失、避難所生活を2ヶ月経験

- 地域全体が壊滅的被害を受け、物資の到着が遅れた

- 避難所には発災から3日目に初めて支援物資が届いた

避難所での食事:

- 最初の2日間:持参した非常食と周囲の人が持ち寄ったものを分け合う

- 3〜7日目:おにぎり、パン、カップ麺が中心

- 1週間後〜:温かい炊き出しや弁当が徐々に増える

心に残った食事: 「避難所生活で最も嬉しかったのは、10日目くらいに届いた温かい豚汁でした。冷えたおにぎりやパンではなく、湯気の立つ具だくさんの汁物を口にした時の安心感は今でも忘れられません。また、子どもたちには甘いお菓子が大きな慰めになっていました。」

教訓: 「非常食は量だけでなく、心を支える『質』も重要だと感じました。特に子どもや高齢者には、少しでも普段に近い食事を提供することが精神的な支えになります。また、家族の写真などと一緒に、子どもの好きなお菓子や家族の思い出の味を非常食に加えておくと、精神的な支えになると思います。」

熊本地震での経験

熊本市 Cさん(当時50代・女性)の場合

被災状況:

- 自宅は一部損壊したが居住可能

- ライフライン停止期間:電気3日間、水道7日間、ガス2週間

- 余震が続き、自宅避難しながらも車中泊を併用

役立った備蓄食:

- アルファ米や缶詰などの非常食

- ペットボトル水(2L×12本)

- 乾パン、ビスケット類

- フリーズドライみそ汁

工夫した点: 「余震が続く中で調理をするのは怖かったので、火を使わない食事を中心にしました。アルファ米も水で戻せるタイプを選んでおいて正解でした。また、停電中でも野外で使えるカセットコンロがあったおかげで、時々温かいみそ汁が飲めたのが本当に助かりました。」

教訓: 「防災食は『火や水を使わずに食べられるもの』と『最小限の調理で温かいものが食べられるもの』の両方を備えることが重要だと実感しました。また、『非常時だから何でも我慢』と考えずに、家族の好みや日常の食習慣に近いものを備蓄することが、精神的な安定につながります。」

台風19号(2019年)での経験

長野県長野市 Dさん(当時60代・男性)の場合

被災状況:

- 河川氾濫による浸水被害

- ライフライン停止期間:電気5日間、水道10日間

- 1階部分が浸水し、食料の多くが水没

役立った備蓄食:

- 2階に保管していた非常食セット

- ペットボトル飲料(水、お茶)

- 缶詰(さば、ツナ、果物)

- 乾パン、カロリーメイト

苦労した点: 「多くの食料を1階の食品庫に保管していたため、浸水で使えなくなりました。幸い2階の寝室クローゼットに保管していた非常食セットは無事だったので、当初の数日間をしのぐことができました。温かい食事ができなかったのは辛かったですが、缶詰は火を通さなくても食べられるので助かりました。」

教訓: 「防災食の保管場所の分散化が重要だと痛感しました。全て同じ場所に保管していると、一度の被害ですべてを失う可能性があります。また、自宅の各所に少量ずつ分散させておくことと、リュックに入れた持ち出し用の食料を用意しておくことの大切さを学びました。」

北海道胆振東部地震での経験

札幌市 Eさん(当時40代・女性)の場合

被災状況:

- 北海道全域のブラックアウト(大規模停電)を経験

- 停電期間:約3日間

- 店舗の多くが閉店、営業していても長蛇の列

役立った備蓄食:

- ポータブル電源と電気調理器具

- レトルト食品各種

- 缶詰(さば、いわし、果物)

- チョコレート、ビスケット類

工夫した点: 「停電で冷蔵庫が使えず、中の食材を優先的に消費しました。9月でしたが、外気温が低かったため、ベランダを冷蔵庫代わりに使用。また、スマホの充電とお湯を沸かすためにポータブル電源が非常に役立ちました。インスタントコーヒーなどの嗜好品を備えていたことで、精神的な安定を保てました。」

教訓: 「電気に依存した生活がいかに脆弱か実感しました。ガスや水が使える状況でも、電気がないと多くの食品が調理できません。火を使わない調理方法や、最小限の熱源で調理できるレシピをいくつか知っておくことの重要性を学びました。また、スマホやラジオの充電用にポータブル電源やモバイルバッテリーの備えが不可欠だと実感しました。」

体験談から学ぶ教訓のまとめ

1. 複数の調理手段を確保する

- カセットコンロと予備ガスボンベ

- ポータブル電源と小型調理器具

- 固形燃料と簡易コンロ

- 火を使わない食事の準備

2. 水の備蓄と活用方法を考える

- 飲料水だけでなく調理用・生活用水も確保

- 雨水や風呂水の活用方法を知っておく

- 浄水器や消毒用品の準備

3. 保管場所の工夫

- 浸水リスクを考慮した高所保管

- 複数箇所に分散して保管

- 持ち出し用と在宅避難用を分けて準備

4. 精神的な支えとなる食品も重視

- 家族の好みや思い出の味

- コーヒーやお菓子などの嗜好品

- 温かい食事ができる準備

5. 普段の食生活に近い備蓄を心がける

- ローリングストック法の実践

- 日常的に使う食品の多めの備蓄

- 家族の食習慣に合わせた選択

■よくある質問(FAQ)

防災食・備蓄食品に関して、よくいただく質問にお答えします。

基本的な質問

Q1: 防災食はどのくらいの量を備蓄すべきですか?

A: 南海トラフ地震のような大規模災害に備えるなら、最低でも7日分、できれば2週間分の備蓄をおすすめします。1人1日3食として計算し、成人1人あたり7日分で21食分、2週間なら42食分が目安です。また、カロリー計算では1日あたり1,600〜2,500kcalを確保できるよう計画しましょう。

Q2: 賞味期限が切れた防災食は食べられますか?

A: 賞味期限はあくまで「美味しく食べられる期限」であり、すぐに食べられなくなるわけではありません。ただし、安全のためには以下の点を確認しましょう:

- パッケージに破損や膨張がないか

- 開封時に異臭がしないか

- 内容物に変色やカビがないか

- 油脂を多く含む食品は酸化による風味劣化がないか

問題がなければ、賞味期限後しばらくは食べられる可能性がありますが、定期的な入れ替えで常に新鮮な状態を保つことをおすすめします。

Q3: 水がない場合でも食べられる防災食はありますか?

A: 水を使わずにそのまま食べられる防災食には以下のようなものがあります:

- 缶詰(魚、肉、果物など)

- レトルト食品(調理済みのカレーや惣菜)

- 乾パン・ビスケット類

- 栄養補助バー・チョコレート

- ドライフルーツ・ナッツ類

- レトルトごはん(無菌パック米飯)

ただし、乾パンやビスケットなどの乾燥した食品は、食後に喉が渇きやすくなるため、飲料水の確保も重要です。

Q4: 子ども向けの防災食で特におすすめのものはありますか?

A: 子ども向けの防災食としては以下のようなものがおすすめです:

- 味の好みに合わせたアルファ米(白米、わかめごはん、五目ごはんなど)

- フルーツの缶詰やゼリー

- 小分けパックのビスケットやクラッカー

- チョコレートや羊羹などの甘いもの

- 子ども向けのレトルト食品(ハンバーグ、オムライスなど)

- 普段から食べ慣れているお菓子の非常食バージョン

子どもの場合は特に「普段食べ慣れているもの」が重要です。災害時の不安を和らげるためにも、日常的な味を備蓄に含めましょう。

性能・選び方に関する質問

Q5: 防災食セットを購入するメリット・デメリットは?

A: 防災食セットを購入する主なメリットとデメリットは以下の通りです:

メリット:

- 必要なものが一通り揃っている

- バランスよく選定されている場合が多い

- 一度に備蓄を始められる

- 保管用の専用ボックス付きの場合もある

- 個別に購入するより割安な場合がある

デメリット:

- 家族の好みや食事制限に合わないものが含まれる可能性

- 賞味期限が同時に切れるため、一度に大量の入れ替えが必要

- ローリングストックに適さないものが含まれる場合がある

- 品質やコストパフォーマンスにばらつきがある

結論としては、備蓄を始めたばかりの方や一度に揃えたい方には便利ですが、徐々に家族の好みや必要に応じたオリジナルの備蓄に切り替えていくとよいでしょう。

Q6: アレルギーがある家族がいる場合、防災食の選び方は?

A: 食物アレルギーがある家族がいる場合は、以下のポイントに注意して防災食を選びましょう:

- 原材料表示を必ず確認し、アレルゲンとなる食品を含まないものを選ぶ

- 製造ラインでのアレルゲン混入(コンタミネーション)情報も確認

- アレルギー対応食品を専門に扱うメーカーの商品を検討

- 「特定原材料7品目不使用」「アレルゲンフリー」などの表示がある商品を選ぶ

- 家族それぞれ専用の食品を明確に区別できるよう保管・ラベリング

- アレルギー対応の非常食セットを検討(最近は専門の防災セットも販売されています)

また、アレルギー情報を記載したカードを防災バッグに入れておくと、避難所でのアレルギー対応食の配給などの際に役立ちます。

Q7: 栄養バランスを考えた防災食の組み合わせ方は?

A: 栄養バランスの良い防災食の組み合わせには、以下のポイントを意識しましょう:

- 主食・主菜・副菜のバランス:

- 主食:アルファ米、レトルトごはん、乾パンなど

- 主菜:肉や魚の缶詰、レトルト惣菜、高野豆腐など

- 副菜:野菜の缶詰、乾燥野菜、野菜ジュースなど

- 栄養素のバランス:

- タンパク質:魚・肉の缶詰、豆類、乾燥卵など

- 炭水化物:米、麺類、パン類など

- ビタミン・ミネラル:野菜・果物の缶詰、ドライフルーツ、野菜ジュース

- 脂質:ナッツ類、オリーブオイルなど

- 具体的な組み合わせ例(1日分):

- 朝食:アルファ米(白米)+鮭フレーク+野菜ジュース

- 昼食:クラッカー+ツナ缶+フルーツ缶詰

- 夕食:レトルトカレー+レトルトごはん+乾燥わかめのスープ

- 間食:ナッツ類、ドライフルーツ、チョコレートなど

- 栄養補助食品の活用:

- マルチビタミンのサプリメント

- 栄養補助ドリンク

- バランス栄養食(カロリーメイトなど)

長期の災害時には特にビタミンやミネラルが不足しがちになるため、野菜・果物の缶詰やドライフルーツを積極的に取り入れましょう。

メンテナンス・使用方法に関する質問

Q8: 防災食の賞味期限を効率的に管理する方法は?

A: 防災食の賞味期限を効率的に管理するための方法をいくつかご紹介します:

- デジタル管理:

- スマホのリマインダーアプリやカレンダーに賞味期限を登録

- 防災食品管理専用のアプリを活用(賞味期限アラート機能付き)

- エクセルなどで一覧表を作成し、賞味期限順にソート

- アナログ管理:

- 賞味期限ごとに色分けしたシールを貼る(例:赤=1年以内、黄=2年以内)

- 段ボールや収納ボックスに賞味期限月を大きく記載

- 壁掛けカレンダーに賞味期限切れの月を記入

- 収納の工夫:

- 賞味期限が近いものを手前に配置(FIFO:First In, First Out)

- 賞味期限ごとに収納場所を分ける

- 透明な収納ケースを使用し、期限が見えるようにする

- 定期点検:

- 年に2〜4回の定期点検日を設定(防災の日や季節の変わり目など)

- チェックリストを作成し、点検時に確認

- 家族全員で点検する習慣をつける

- ローリングストック連動:

- 月ごとに消費すべき防災食リストを作成

- 献立カレンダーに防災食を組み込む

- 「防災食消費デー」を定期的に設定

特に家族がいる場合は、誰でも分かりやすい管理システムを構築することが重要です。

Q9: 災害時に水が限られている状況での防災食の活用方法は?

A: 水が限られている災害時には、以下のような工夫で防災食を活用しましょう:

- 調理水の節約方法:

- 複数の食品を同時に湯せんする

- 湯せんした後の湯を捨てずに次の調理や洗浄に使用

- アルファ米は指定量より少し少なめの水で調理

- カップ麺の場合、フタをしっかり閉めて少ない湯でも蒸らす時間を長めにする

- 水を使わない食品の活用:

- そのまま食べられるレトルト食品や缶詰を優先的に使用

- 水分を多く含む缶詰(シチュー、スープ、フルーツなど)を選ぶ

- 調理済みの惣菜缶やパウチ食品を活用

- 食器を使わない工夫:

- パッケージ内で直接調理・喫食できる食品を選ぶ

- 食品パックや缶詰の容器をそのまま器として使用

- 使い捨て食器や食品用ラップを活用

- 清潔さを保つ工夫:

- 食べる前に除菌ウェットティッシュで手を拭く

- 使い捨て手袋を使用

- 直接手で食べられる形状の食品を選ぶ

- 水分補給を兼ねた食品:

- 水分の多い缶詰のシロップや汁も飲む

- ゼリー飲料や水分補給ゼリーを活用

- 果物の缶詰で水分と栄養を同時に摂取

水は災害時に最も貴重なリソースの一つです。飲料水を最優先にし、調理や洗浄用の水は可能な限り節約・再利用することを心がけましょう。

Q10: 防災食を美味しく食べるためのアレンジ方法は?

A: 災害時でも防災食を少しでも美味しく食べるためのアレンジ方法をご紹介します:

- 調味料の活用:

- 小袋タイプの塩、こしょう、醤油

- ふりかけやお茶漬けの素

- 小分けのオリーブオイル、酢、ごま油

- 携帯用の七味唐辛子、一味唐辛子

- アルファ米のアレンジ:

- ツナ缶や鮭フレークを混ぜてチャーハン風に

- 梅干しを加えて梅ごはん風に

- のりやごまをトッピング

- 缶詰の汁で炊くと味付けご飯に

- 乾パン・クラッカーのアレンジ:

- チョコレートやジャムを塗る

- 缶詰のツナやさばをのせてオープンサンド風に

- スープに浸してリゾット風に

- 砕いてシリアル代わりに

- 缶詰のアレンジ:

- 魚の缶詰に醤油とごま油で簡単漬け丼

- 複数の缶詰を混ぜて即席サラダに

- 肉や魚の缶詰を温めてレトルトごはんにのせ丼物に

- 果物缶とビスケットを組み合わせて即席デザートに

- 加熱調理が可能な場合の応用:

- 複数のレトルト食品を混ぜて新しい味わいに

- 乾麺と缶詰を組み合わせてオリジナルパスタに

- 野菜ジュースで即席リゾットや雑炊に

- インスタントスープにアルファベットパスタや乾燥野菜を加える

常備しておくと便利なアレンジ用アイテム:

- 小分けタイプの調味料セット

- ドライハーブやスパイス

- チューブタイプのにんにく、しょうが、わさび

- 乾燥わかめ、乾燥野菜ミックス

- ミニサイズのはちみつやメープルシロップ

災害時でも「食」を楽しむ工夫をすることで、精神的な安定にもつながります。

災害時の活用に関する質問

Q11: 停電・断水時に、防災食をどう活用すればよいですか?

A: 停電・断水時の防災食活用法は、以下のようなステップで考えるとよいでしょう:

- 初動(発災直後〜24時間):

- 冷蔵庫・冷凍庫内の食品を優先的に消費(特に傷みやすいもの)

- 調理不要でそのまま食べられる防災食を活用

- 水の使用を最小限に抑える

- 短期対応(2〜3日目):

- そのまま食べられる防災食と簡易調理が必要な防災食をバランスよく

- カセットコンロなどの調理器具を活用し始める

- 水の確保状況に応じて調理方法を工夫

- 中期対応(4日目〜1週間):

- 備蓄食品を計画的に消費(賞味期限や保存状態を考慮)

- 近隣での物資配給や店舗再開情報を確認

- 配給食との組み合わせで栄養バランスを改善

- 具体的な活用例:

- 朝:カロリーメイト+フルーツ缶詰+水または麦茶

- 昼:缶詰(ツナ、さば等)+クラッカー+野菜ジュース

- 夕:アルファ米+レトルト食品+インスタントスープ

- 停電時の調理方法:

- カセットコンロ(換気に注意)

- 固形燃料と簡易コンロ

- 太陽熱調理器(晴天時)

- アルコールストーブ

- 断水時の水の効率的使用:

- 飲料水は飲用のみに確保

- 調理には雨水や風呂の残り水(浄水処理後)を活用

- 使い捨て食器の活用で洗い物を減らす

- ウェットティッシュで手や食器を拭く

実際の災害時には状況に応じた柔軟な対応が必要です。特に夏場の停電は食品の傷みが早いため、冷蔵庫内の食品から優先的に消費することが重要です。

Q12: 避難所生活での防災食の活用方法は?

A: 避難所生活での防災食の活用方法には、以下のようなポイントがあります:

- 持参すべき防災食:

- 最低3日分の非常食(コンパクトで軽量なもの)

- 水分を多く含む食品(ゼリー飲料など)

- 個包装のお菓子類

- アレルギーや持病に対応した専用食品

- 避難所での食事環境への対応:

- 調理スペースが限られる → 調理不要の食品を中心に

- プライバシーが少ない → 音や匂いを出さない食品を選ぶ

- 冷蔵設備がない → 開封後すぐに食べきれる量の食品

- 混雑している → 他の避難者の迷惑にならない食べ方

- 配給食との併用方法:

- 配給の栄養バランスを補完する形で持参食品を活用

- 配給が不足する際の補助食として

- 子どもやお年寄りの好みに合わない配給食の代替として

- コミュニティでの共有方法:

- 持参した調味料を周囲と分け合う

- 子ども向けのお菓子を子どもたちで分け合う

- 得意な調理法を避難所で共有する

- 避難所生活に役立つ備蓄品:

- 使い捨て食器セット

- ウェットティッシュ

- 小分けの調味料

- 携帯用浄水器

- 簡易トレイ(食事用)

避難所では「自分だけ」ではなく「皆と共に」という意識が大切です。特に子どもやお年寄り、障害のある方など配慮が必要な方々への思いやりを持ちましょう。また、避難所のルールを尊重し、周囲の迷惑にならないよう心がけることも重要です。

Q13: 南海トラフ地震のような超広域災害では、どのような防災食備蓄が効果的ですか?

A: 南海トラフ地震のような超広域災害では、通常の災害以上に長期的・自立的な備えが重要になります。以下のポイントを押さえた防災食備蓄を心がけましょう:

- 長期的な視点での備蓄量:

- 最低でも2週間分、できれば1ヶ月分の食料備蓄

- 水は1人1日3Lで計算(飲料・調理・衛生用)

- 賞味期限の異なる食品をミックスし、同時期に全て切れないよう工夫

- 自立型の食料確保手段:

- 雨水や井戸水の浄化装置(長期断水に備えて)

- 家庭菜園や発芽しやすい豆類の備蓄

- 太陽光調理器や省燃料の調理器具

- 保存性の高い種子(発芽野菜用)

- 超長期保存食品の戦略的備蓄:

- 5年以上保存可能な特殊加工食品

- フリーズドライ野菜・果物(栄養素の長期確保)

- 栄養価が高く容量の少ない特殊食品(宇宙食など)

- 保存用の乾燥食材(乾燥卵、粉乳、乾燥野菜など)

- 地域分断を想定した備え:

- 地域で協力できる共同備蓄の検討

- 複数の場所に分散して備蓄(自宅被災に備えて)

- 職場や車にも最低限の備蓄を用意

- 避難先での自給自足を視野に入れた知識・道具の準備

- 南海トラフ地震の特性を考慮した備え:

- 津波リスク地域では持ち出し食の充実(軽量コンパクトなもの)

- 夏場の発災に備えた暑さ対策食(塩分補給、水分含有食品)

- 長期孤立に備えた自給自足の知識(地域の食料資源の活用法)

- 体力維持に必要な高カロリー食品(復旧活動への参加を想定)

南海トラフ地震では、被害が広域に及ぶため「公助」が届くまでの時間が通常の災害より長引く可能性があります。そのため、「自助」と「共助」の力で乗り切るための準備と心構えが特に重要になります。

■まとめ:今日からできる防災食備蓄のステップ

南海トラフ地震に備えるための防災食・備蓄食品について、さまざまな観点から解説してきました。最後に、今日から始められる具体的な行動ステップをまとめます。

初心者向け:始めの一歩(1週間で実施)

Day 1: 現状把握

- 自宅の食料品をチェックし、非常時に使えるものをリストアップ

- 家族の人数、好み、アレルギーなどの特記事項を確認

- 保存場所の候補を複数検討

Day 2-3: 基本備蓄の開始

- 水(1人2L×3日分)を購入

- 調理不要の食品(缶詰、レトルト食品など)を3日分購入

- 保存容器や収納ボックスを用意

Day 4-5: 備蓄場所の整理と保管

- 決めた保存場所を整理・清掃

- 湿気・直射日光を避けられるよう工夫

- 購入した防災食を適切に配置

Day 6-7: 管理システムの構築

- 賞味期限一覧表を作成

- 家族全員が分かるように保管場所を明示

- ローリングストックのルールを家族で共有

中級者向け:備蓄の充実化(1ヶ月で実施)

Week 1: 備蓄量の拡大

- 水と基本食料を7日分に増量

- 調理器具(カセットコンロなど)の準備

- 栄養バランスを考慮した食品の追加

Week 2: バリエーションの拡充

- 温かい食事ができる食品の追加(フリーズドライなど)

- 子どもや高齢者向けの特別食の準備

- 調味料や嗜好品の追加

Week 3: 分散備蓄の実施

- 職場や車などにも最小限の備蓄を配置

- 避難用リュックに持ち出し食を準備

- 自宅内でも複数箇所に分散して保管

Week 4: 管理システムの高度化

- デジタル管理ツールの導入

- 消費・補充のサイクルの確立

- 家族での防災食試食会の実施

上級者向け:長期的な備えの完成(3ヶ月で実施)

Month 1: 超長期備蓄の構築

- 2週間〜1ヶ月分の食料備蓄の完成

- 特殊保存食品(5年以上保存可能なもの)の導入

- 栄養補助食品の戦略的備蓄

Month 2: 自立型食料確保システムの準備

- 雨水・河川水の浄化システムの導入

- 太陽光調理器や省エネ調理法の習得

- 発芽野菜や簡易栽培の知識・道具の準備

Month 3: 共助体制の構築

- 近隣との防災食共有システムの検討

- 地域の食料資源マップの作成

- 家族・地域での防災食調理訓練の実施

防災食備蓄の5つの黄金ルール

- 備蓄は「量」より「継続」を重視する

一度に大量購入するより、少しずつでも継続的に備蓄を習慣化することが大切です。 - 「食べられるもの」より「食べたいもの」を備える

災害時のストレスを少しでも軽減するために、家族が好む味や食品を優先しましょう。 - 備蓄品は「死蔵」せず「循環」させる

ローリングストック法を取り入れ、常に新鮮な状態を維持しましょう。 - 特別なものより「日常的なもの」を多めに

特殊な非常食だけでなく、普段から使っている食品を少し多めに備えることも効果的です。 - 「自分だけ」ではなく「皆と共に」の視点を持つ

家族内の特別な配慮が必要な人だけでなく、地域の中で助け合える備えを考えましょう。

南海トラフ地震はいつ発生してもおかしくないと言われています。「備えあれば憂いなし」の精神で、ぜひ今日から防災食の備蓄を始めていただければと思います。

次回の防災シリーズでは「浄水器・防災用水タンク」について詳しく解説する予定です。引き続きご覧いただければ幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

【免責事項】 本記事の情報は執筆時点のものであり、各製品の詳細やスペックは予告なく変更される場合があります。実際の購入の際には、最新の情報をご確認ください。また、防災食の選択は個人の状況や健康状態によって異なります。持病やアレルギーがある方は、医師や専門家に相談することをおすすめします。本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の製品や方法を保証するものではありません。