【防災シリーズ③】南海トラフ地震に備える防災食・備蓄食品完全ガイド前半

はじめに:災害時の食の重要性

こんにちは、管理人です。前回のポータブル電源の記事に続き、今回は防災シリーズ第2弾として「防災食・備蓄食品」について前半後半に分け徹底解説します。

「南海トラフ地震が起きたら、食べ物はどうなるの?」

この問いに対する答えは残念ながら、あまり楽観的なものではありません。南海トラフ地震のような広域大規模災害が発生した場合、食料の流通が長期間にわたって寸断される可能性が高いのです。過去の大震災の教訓からも、被災地への食料供給が完全に回復するまでには数週間から数ヶ月かかることもあります。

人間が生きていくために必要なものは「水」「食料」「睡眠」です。特に「食料」は体力と免疫力を維持し、精神的な安定をもたらす重要な要素です。「何も食べられない」という状況は、肉体的にも精神的にも大きなダメージとなります。

この記事では、防災の専門家として、本当に役立つ防災食・備蓄食品の選び方から、具体的なおすすめ商品、保存方法、活用術まで徹底的に解説していきます。南海トラフ地震への備えとして、この記事が皆さんの食料備蓄の参考になれば幸いです。

目次

- ■防災食・備蓄食品とは

- ■なぜ防災食の備蓄が必要なのか

- ■防災食の種類と特徴

- ■防災食・備蓄食品の選び方(10のポイント)

- ■必要な量と期間の目安

- ■種類別おすすめ防災食10選

- ■特別な配慮が必要な人のための防災食

- ■保存方法と管理のコツ

- ■ローリングストック法の実践方法

- ■実際の災害での体験談

- ■よくある質問(FAQ)

- ■まとめ:今日からできる防災食備蓄のステップ

■防災食・備蓄食品とは

防災食・備蓄食品とは、災害時の非常事態に備えて事前に準備しておく食料のことです。一般的な食品とは異なり、以下のような特徴を持っています:

防災食の主な特徴

- 長期保存が可能 通常の食品より長い賞味期限を持ち、1年から最長25年程度保存できるものもあります。

- 調理の手間が少ない 無加熱でそのまま食べられるものや、お湯を注ぐだけで調理できるものが多いです。

- 栄養バランスへの配慮 長期間の非常時でも健康を維持できるよう、栄養バランスに配慮された製品が増えています。

- 携帯性・保管のしやすさ コンパクトで軽量、スタッキング(積み重ね)しやすい形状のものが多いです。

- 特殊な加工・包装 フリーズドライ、レトルト、真空パック、缶詰など、特殊な加工・包装により長期保存を実現しています。

一般の食品との違い

通常のスーパーで購入する食品と比較すると、防災食には次のような違いがあります:

| 項目 | 一般食品 | 防災食・備蓄食品 |

|---|---|---|

| 賞味期限 | 数日〜1年程度 | 1年〜25年程度 |

| 保存条件 | 多くは冷蔵・冷凍が必要 | 常温保存可能なものが多い |

| 調理必要性 | 多くは調理が必要 | 調理不要または簡易調理のみ |

| コスト | 比較的安価 | やや高価(長期保存技術のコスト) |

| 容器・包装 | 一般的なパッケージ | 耐久性の高い特殊パッケージ |

| 味・食感 | 通常の味・食感 | 保存技術の影響で多少の差異あり |

■なぜ防災食の備蓄が必要なのか

南海トラフ地震のような大規模災害が発生した場合、食料の確保が困難になる理由はいくつもあります。それぞれの状況と対策を見ていきましょう。

災害発生後の食料事情

1. 流通の寸断

道路の損壊、鉄道の運行停止、港湾施設の被害などにより物流網が寸断され、食料の供給が滞ります。

実例: 2016年熊本地震では九州自動車道が各所で寸断され、支援物資の輸送に大きな支障が出ました。

2. 店舗の営業停止

停電や建物被害、スタッフの確保困難などにより、多くの食料品店やスーパーが営業停止に追い込まれます。

実例: 2011年東日本大震災では、被災地のスーパーの多くが1週間以上営業を停止し、営業再開後も品切れ状態が続きました。

3. パニック買い

災害の発生が予測される段階や発生直後に、周辺地域も含めて「パニック買い」が発生し、店頭から食料品があっという間に消えてしまいます。

実例: 2018年大阪北部地震では、被害が比較的軽微だった地域でも多くのスーパーで食料品が売り切れとなりました。

4. 支援物資の遅延

行政による支援物資は、道路状況や避難所の把握など様々な要因により、全ての被災者に行き渡るまでに時間がかかります。

実例: 2016年熊本地震では、避難所によって支援物資の到着に2日〜1週間程度の差が生じました。

5. 調理設備の使用不可

ガスや電気、水道などのライフラインが停止し、通常の調理が困難になります。

実例: 2018年北海道胆振東部地震では、停電により冷蔵庫内の食材が傷み、電気調理器具も使用できない状況が続きました。

防災食備蓄の具体的なメリット

1. 生命維持と健康保持

何より重要なのは、食料を確保することで命を守り、健康を維持できることです。特に高齢者や子どもは、栄養不足が急速に健康悪化につながる可能性があります。

2. 精神的な安定

空腹は不安や焦りを増幅させます。食料の確保は精神的な安定にも大きく貢献します。特に子どもにとって「いつもの味」は大きな安心感をもたらします。

3. 災害対応力の確保

適切な食事により体力と判断力を維持することで、避難行動や復旧活動を効果的に行うことができます。

4. 自助による公助の効率化

自分で食料を確保できる人が増えれば、行政の支援を本当に必要としている人に集中して届けることができます。

5. 長期的な災害対応の基盤

大規模災害の復旧・復興は長期化することが多く、当面の食料を確保しておくことで、その後の対応に集中できます。

■防災食の種類と特徴

防災食・備蓄食品には様々な種類があり、それぞれに特徴があります。状況や好みに合わせて選べるよう、主要な防災食の種類と特徴を詳しく解説します。

1. 乾パン・ビスケット類

特徴:

- 賞味期限: 2〜5年程度

- 調理: 不要(そのまま食べられる)

- 水分: ほぼなし

- 保存性: 非常に高い

- 価格帯: 安価(100g当たり100〜300円程度)

メリット:

- 非常に長期保存が可能

- 軽量で保管しやすい

- 特別な調理が不要

デメリット:

- 食感が硬く、高齢者や幼児には食べにくい

- 水分がなく、喉が渇きやすい

- 単調な味で長期間の摂取は精神的ストレスになりうる

活用法:

- 避難初期の非常食として

- 他の食品と組み合わせて食べる(例:ジャムやチョコレートスプレッドを塗る)

- 粉砕してシリアルのようにミルクや水に浸して食べる

2. レトルト食品

特徴:

- 賞味期限: 1〜3年程度

- 調理: 湯煎か電子レンジで温める(常温でも食べられる)

- 水分: 含有

- 保存性: 高い

- 価格帯: 中程度(1食あたり200〜500円程度)

メリット:

- 日常的に食べている食事に近い味わい

- バリエーションが豊富(カレー、ハンバーグ、丼物など)

- 水分を含むため喉の渇きが少ない

デメリット:

- 比較的かさばる

- 長期保存(3年以上)には適さないものが多い

- 暖めると美味しいが、災害時は加熱が難しいことも

活用法:

- 災害発生から数日間の主食として

- ローリングストックに最適(日常的に消費し補充)

- 水が使えない状況では常温のまま食べる練習をしておく

3. フリーズドライ食品

特徴:

- 賞味期限: 3〜7年程度

- 調理: お湯を注ぐだけ(一部商品は冷水でも可)

- 水分: ほぼなし(調理時に水分を加える)

- 保存性: 非常に高い

- 価格帯: やや高価(1食あたり300〜800円程度)

メリット:

- 非常に軽量でコンパクト

- 味や栄養価が保持されている

- 調理が簡単(お湯を注ぐだけ)

デメリット:

- 調理に水が必要

- 比較的価格が高い

- 一部商品は容器が壊れやすい

活用法:

- 避難生活が長期化した際の食事バリエーション確保

- 持ち運びが必要な避難時の携行食

- 普段のアウトドアでも使えるため使用感を確認しやすい

4. 缶詰

特徴:

- 賞味期限: 2〜5年程度

- 調理: 不要(そのまま食べられる、温めると美味しいものも)

- 水分: 含有

- 保存性: 非常に高い

- 価格帯: 中程度(1缶100〜500円程度)

メリット:

- 極めて高い保存性と安全性

- 水分と栄養価が保持されている

- 種類が豊富(魚、肉、野菜、果物など)

デメリット:

- 重量があり保管スペースを取る

- 開封後の保存が難しい

- 一部の缶詰は缶切りが必要

活用法:

- タンパク源として魚や肉の缶詰を備蓄

- 野菜や果物の缶詰でビタミン補給

- 複数人で分けて一度に消費する

5. 真空パック米飯(レトルトごはん)

特徴:

- 賞味期限: 6ヶ月〜1年程度

- 調理: 電子レンジで温める(常温でも食べられる)

- 水分: 含有

- 保存性: 高い

- 価格帯: 中程度(1食あたり100〜200円程度)

メリット:

- 日本人の主食であるごはんを手軽に食べられる

- 水分を含むため調理水不要

- 常温でもそのまま食べられる

デメリット:

- 比較的賞味期限が短い

- かさばる

- 白米のみだと栄養バランスに偏りがある

活用法:

- おかずになる缶詰やレトルト食品と組み合わせる

- ローリングストックに適している

- 最近は玄米や雑穀米タイプもあり栄養価の高いものを選ぶ

6. 乾燥米飯(アルファ米)

特徴:

- 賞味期限: 5〜7年程度

- 調理: お湯または水を注いで15〜20分待つ

- 水分: ほぼなし(調理時に水分を加える)

- 保存性: 非常に高い

- 価格帯: 中程度(1食あたり200〜400円程度)

メリット:

- 非常に長期保存が可能

- 軽量でコンパクト

- 水だけでも戻せる(お湯の方が早く戻る)

デメリット:

- 調理に水が必要

- 戻すのに時間がかかる

- 白米タイプのみだと栄養価に偏りがある

活用法:

- 長期備蓄の主食として最適

- 五目ごはんやわかめごはんなど種類を揃える

- 水が貴重な状況では戻し汁も飲む(栄養分が含まれている)

7. 栄養補助食品・エナジーバー

特徴:

- 賞味期限: 1〜5年程度

- 調理: 不要(そのまま食べられる)

- 水分: ほぼなし

- 保存性: 高い

- 価格帯: やや高価(1食あたり200〜500円程度)

メリット:

- 高いカロリーと栄養価が凝縮されている

- 非常にコンパクトで携帯性に優れる

- すぐにエネルギー補給できる

デメリット:

- 満足感が得られにくい

- 単調な味で食べ飽きる

- 水分がないため喉が渇きやすい

活用法:

- 避難時の携行食として

- 主食とおかずの間の補助食として

- 子どもやお年寄りの栄養補給用に

8. 粉ミルク・流動食

特徴:

- 賞味期限: 1〜2年程度

- 調理: 水やお湯で溶かす(流動食は直接飲めるものも)

- 水分: ほぼなし(調理時に水分を加える)

- 保存性: 高い

- 価格帯: 高価(1食あたり200〜600円程度)

メリット:

- 高い栄養価を持つ

- 消化がよく体力の少ない人でも摂取しやすい

- 乳幼児や高齢者、食事制限のある人に対応

デメリット:

- 調理に清潔な水が必要

- 開封後の保存が難しい

- 満足感が得られにくい

活用法:

- 乳幼児のための粉ミルクは必須備蓄品

- 高齢者や体調不良時の栄養補給として

- 通常の食事と併用して栄養バランスを整える

9. インスタント麺

特徴:

- 賞味期限: 6ヶ月〜1年程度

- 調理: お湯を注ぐか湯煎で調理

- 水分: ほぼなし(調理時に水分を加える)

- 保存性: 中程度

- 価格帯: 安価(1食あたり100〜300円程度)

メリット:

- 価格が安く大量備蓄しやすい

- 調理が簡単

- 味のバリエーションが豊富で食べ飽きにくい

デメリット:

- 栄養バランスが偏りがち

- カップタイプはかさばる

- 賞味期限が比較的短い

活用法:

- ローリングストックに適している

- 袋麺タイプを選ぶとコンパクトに収納可能

- 野菜や缶詰などと組み合わせて栄養バランスを改善

10. 水分補給ゼリー・経口補水液

特徴:

- 賞味期限: 1〜3年程度

- 調理: 不要(そのまま摂取)

- 水分: 多量に含有

- 保存性: 高い

- 価格帯: 中〜高価(1食あたり100〜300円程度)

メリット:

- 水分と電解質の同時補給が可能

- 喉の渇きを効果的に癒す

- 持ち運びやすい個包装のものが多い

デメリット:

- カロリーや栄養価は低めのものが多い

- 比較的コスト高

- 主食としては不向き

活用法:

- 乾パンなど水分の少ない食品と併用

- 高齢者や子どもの水分補給用として

- 体調不良時の水分・電解質補給として

■防災食・備蓄食品の選び方(10のポイント)

実際に役立つ防災食を選ぶためには、以下の10のポイントを考慮することをおすすめします。

1. 保存期間

防災食を選ぶ上で最も重要な要素の一つが保存期間です。南海トラフ地震のような大規模災害に備えるなら、できるだけ長期保存が可能な食品を中心に選びましょう。

選び方のポイント:

- 5年以上の保存が可能な食品を基本としつつ、以下のように組み合わせる

- 超長期(5〜10年): 乾パン、アルファ米、一部の特殊な防災食

- 中期(2〜5年): 缶詰、一部のレトルト食品、フリーズドライ食品

- 短期(〜2年): 一般的なレトルト食品、インスタント麺、レトルトごはん

- 日付表記を確認する

- 製造年月日ではなく、賞味期限を確認

- 年単位で表示されているものは月まで記載されているか確認

- メーカーの信頼性を考慮する

- 大手メーカーや防災専門メーカーの製品は品質管理が厳格な傾向がある

- 製造方法や保存テストに関する情報が公開されているか確認

2. 調理の必要性

災害時はガスや電気、水道などのライフラインが停止する可能性が高いため、調理の手間が少ないものを選ぶことが重要です。

選び方のポイント:

- 調理不要のものを基本ストックとする

- そのまま食べられる缶詰、乾パン、ビスケット類

- 開封するだけで食べられるレトルト食品や惣菜

- 簡易調理で済むものを補助的に備える

- お湯を注ぐだけのフリーズドライ食品やインスタント食品

- 水で戻せるアルファ米(お湯よりも時間はかかるが水だけでも可能)

- 調理器具の有無を考慮する

- カセットコンロやポータブルストーブなどの調理器具を所持している場合は選択肢が広がる

- 湯煎が必要な食品の場合、加熱用の道具と燃料も合わせて準備

3. 水の必要性

災害時は飲料水の確保が最優先事項となります。食料と水の両方を確保するためには、水をあまり使わずに食べられる食品を選ぶことも重要です。

選び方のポイント:

- 水を使わない食品を基本ストックとする

- そのまま食べられる缶詰、レトルト食品

- 乾パン、ビスケット類(ただし食べる際に喉が渇くため飲料水は必要)

- 少量の水で調理可能な食品を選ぶ

- 少ない水で戻せるタイプのフリーズドライ食品

- 水で薄めて食べるタイプの栄養補助食品

- 水分を含む食品を意識的に選ぶ

- 果物の缶詰やゼリー飲料

- 水分の多いレトルト食品(シチューやカレーなど)

4. 栄養バランス

災害時こそ栄養バランスが重要です。体力と免疫力を維持するために、タンパク質、炭水化物、ビタミン、ミネラルなどをバランスよく摂取できる食品構成を心がけましょう。

選び方のポイント:

- 主食・主菜・副菜のバランスを考慮

- 主食:アルファ米、レトルトごはん、乾パンなど

- 主菜:肉・魚の缶詰、レトルト惣菜など

- 副菜:野菜の缶詰、乾燥野菜、野菜ジュースなど

- 総合栄養食品を取り入れる

- バランス栄養食(カロリーメイトなど)

- 栄養機能食品表示のある防災食

- ビタミン・ミネラル補給を忘れない

- フルーツの缶詰や乾燥フルーツ

- ナッツ類(適度な脂質も摂取可能)

- マルチビタミンのサプリメント

5. カロリー

災害時は平常時より多くのエネルギーを消費する場合があります。特に寒冷期や、避難所生活では体温維持や精神的ストレスでエネルギー消費が増加します。

選び方のポイント:

- 1日の必要カロリーを把握する

- 成人男性:約2,000〜2,500kcal

- 成人女性:約1,600〜2,000kcal

- 子ども(7〜14歳):約1,600〜2,300kcal

- 高齢者:約1,400〜2,000kcal

- 高カロリー食品を一部含める

- チョコレートやナッツ類(手軽に高カロリーを摂取できる)

- 高カロリー補助食品(400kcal以上/食のものも)

- 低カロリー食との組み合わせで調整

- 高カロリー食品だけでなく、食物繊維が豊富な低〜中カロリー食品も含める

- 食事量を調整できるよう、様々なカロリー帯の食品を用意

6. 味・嗜好性

長期の避難生活において「美味しく食べられる」ことは非常に重要です。単調な味や口に合わない食品ばかりだと、食欲不振や精神的ストレスの原因になります。

選び方のポイント:

- 家族の好みを考慮する

- 普段から家族が好んで食べているものに近い防災食を選ぶ

- 事前に少量を試食してから大量購入する

- バリエーションを持たせる

- 味の種類(和・洋・中・辛い・甘いなど)

- 食感の違い(柔らかいもの・固形のものなど)

- 温かいもの・冷たいものの両方を用意

- 調味料や香辛料も備蓄する

- 塩、砂糖、醤油などの基本調味料

- ふりかけ、のり、梅干しなど風味付けできるもの

- 小分けパックになった調味料セット

7. アレルギー・食事制限への対応

家族の中にアレルギーを持つ人や、特定の食事制限がある人がいる場合は、その対応も重要です。

選び方のポイント:

- アレルギー表示を必ず確認

- 特定原材料7品目(卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに)

- 特定原材料に準ずる21品目も要チェック

- アレルギー対応の専用食品も増えている

- 持病に対応した食品を用意

- 糖尿病:低糖質の防災食

- 高血圧:減塩タイプの防災食

- 腎臓病:たんぱく質・塩分調整食品

- 宗教的・思想的な食事制限への配慮

- ベジタリアン・ビーガン向け植物性食品

- ハラール対応食品

- コーシャ対応食品

8. 携帯性・保管のしやすさ

防災食は「避難時に持ち出せる」「限られたスペースで効率的に保管できる」ことも重要な選定基準です。

選び方のポイント:

- 重量とサイズを考慮

- 避難時に持ち出す可能性がある場合は軽量コンパクトなものを選択

- 1食あたりの重量が軽いもの(乾燥タイプ、フリーズドライなど)

- 収納効率の良い形状を選ぶ

- 積み重ねやすい四角形のパッケージ

- 無駄なスペースが少ないコンパクトな設計

- 段ボール箱など、まとめて収納できるもの

- 収納場所に合わせた選択

- 湿気の少ない場所に保管できるか

- 直射日光が当たらない場所があるか

- 室温変化の少ない場所で保管できるか

9. コストパフォーマンス

防災食は一般の食品よりも割高になりがちですが、予算内で最大限の備蓄をするためにはコストパフォーマンスも重要な要素です。

選び方のポイント:

- 1食あたりのコストを比較

- 同じ種類の食品でも、メーカーやパッケージによって価格差がある

- 内容量と価格のバランスを確認(グラム単価で比較)

- セット販売や大容量パックを活用

- 防災食セットは単品購入より割安な場合が多い

- 賞味期限が同じものは大容量パックがお得なことが多い

- 長期保存可能品と一般食品の組み合わせ

- 超長期保存食(高価)と一般的な保存食(比較的安価)をバランスよく

- ローリングストック法を活用する場合は、日常的に食べられる価格帯のものを選ぶ

10. 実用性と使いやすさ

いざという時に使いやすいかどうかも重要なポイントです。特に高齢者や子どもが使うことも想定して選びましょう。

選び方のポイント:

- 開封のしやすさをチェック

- 工具不要で開封できるもの

- 高齢者でも開けやすいパッケージか

- 子どもでも安全に開封できるか

- 調理の簡便性を確認

- 説明が分かりやすいか

- 複雑な手順が不要か

- 特殊な調理器具が必要ないか

- 食器の必要性を考慮

- 容器がそのまま器になるタイプ

- 使い捨て食器が付属しているもの

- 手で直接食べられるもの

■必要な量と期間の目安

南海トラフ地震のような大規模災害に備えるためには、どのくらいの量の防災食を備蓄すべきでしょうか。公的機関の推奨事項と実際の災害経験から導き出された目安を紹介します。

備蓄推奨期間

政府・自治体の推奨

- 内閣府:最低でも3日分、できれば1週間分

- 東京都:最低でも3日分、推奨は7日分

- 南海トラフ地震被害想定地域の自治体:7〜10日分を推奨

専門家からの提言

- 防災専門家:南海トラフ地震の場合、最低でも2週間分

- 災害医療専門家:大規模災害では1ヶ月程度の備えが理想的

実際の災害事例からの教訓

- 東日本大震災:被災地によっては2週間以上支援物資が届かなかった地域も

- 熊本地震:物流の回復に約10日かかった地域が多い

- 西日本豪雨:孤立集落では1週間以上支援が届かないケースも

人数・日数別の必要量

以下は、成人1人あたり、1日あたりの目安です。体格、年齢、活動量により個人差があります。

成人1人1日あたりの目安

- カロリー:1,600〜2,500kcal

- 水分:飲料水として最低2L(調理用別途)

- 主食:白米または主食の代わりとなるもの300〜450g相当

- 主菜:たんぱく源(肉・魚・豆製品など)100〜150g相当

- 副菜:野菜・海藻類 100〜200g相当

- 果物:可能であれば100g程度

家族構成別の備蓄例(7日分)

単身者の場合:

- 主食:アルファ米7食、レトルトごはん5食、乾パン1袋

- たんぱく源:魚・肉の缶詰10缶、レトルト惣菜5袋

- 野菜・果物:野菜の缶詰5缶、野菜ジュース7本、ドライフルーツ1袋

- 補助食品:栄養補助バー7本、チョコレート・ビスケット適量

- 調味料:塩、醤油、ふりかけ小袋など

4人家族(大人2人、子ども2人)の場合:

- 主食:アルファ米20食、レトルトごはん20食、乾パン4袋

- たんぱく源:魚・肉の缶詰30缶、レトルト惣菜20袋

- 野菜・果物:野菜の缶詰15缶、野菜ジュース28本、ドライフルーツ4袋

- 補助食品:栄養補助バー28本、チョコレート・ビスケット適量

- 調味料:塩、醤油、ふりかけ小袋など

- 子ども用特別食:お菓子、好みの食品適量

高齢者を含む3人家族の場合:

- 主食:アルファ米10食、レトルトごはん10食、おかゆ7食、乾パン2袋

- たんぱく源:魚・肉の缶詰20缶、やわらかめのレトルト惣菜10袋

- 野菜・果物:野菜の缶詰10缶、野菜ジュース21本、フルーツの缶詰7缶

- 補助食品:栄養補助ゼリー14個、栄養補助バー7本

- 調味料:塩、醤油、ふりかけ小袋など

- 高齢者用特別食:介護食品、栄養補助飲料など

段階的な備蓄のアプローチ

一度に大量の防災食を購入するのは予算的に難しい場合もあります。段階的に備蓄を増やしていくアプローチも有効です。

第1段階:3日分の確保(最低限)

まずは3日分の食料と水を確保します。

- 水:1人1日2Lで3日分(1人あたり6L)

- 食料:調理不要ですぐに食べられるもの中心

- 乾パン、缶詰、レトルト食品など

第2段階:7日分への拡充(推奨)

次に1週間分まで拡充します。

- 水:追加で1人4L(合計10L)

- 食料:バラエティを増やす

- アルファ米、フリーズドライ食品など種類を増やす

- 調味料や嗜好品を追加

第3段階:2週間分以上の確保(理想)

南海トラフ地震のような大規模災害に備えるなら、2週間分以上を目指します。

- 水:飲料水の確保と共に水の調達手段(浄水器など)も検討

- 食料:ローリングストック法も取り入れた長期的な備蓄システムの構築

- 日常的に使う食品と非常食を組み合わせる

- 定期的な入れ替えシステムの確立

■種類別おすすめ防災食10選

実際に私が試食・検証した中から、種類別におすすめの防災食をご紹介します。選定基準は「味」「栄養バランス」「保存期間」「コストパフォーマンス」「使いやすさ」です。

1. アルファ米部門

[アイリスオーヤマ 非常食 (製造から) 5年保存 アルファ米 10食セット α化米 白米 100g]

価格帯:300〜400円/食 保存期間:5年 内容量:100g(調理後約260g)

主な特徴:

- 白米、五目ごはん、わかめごはん、ドライカレーなど多彩なバリエーション

- 水でも戻せる(約60分)、お湯なら15〜20分で食べられる

- 袋の中で調理ができるため、食器が不要

- アレルギー特定原材料の明記があり、一部商品はアレルギーフリー

味の評価:★★★★☆(通常の炊きたてご飯と比べても遜色ない味わい)

こんな人におすすめ: 長期保存の主食を探している方、家族全員の主食を確保したい方

2. レトルト食品部門

[永谷園 A-Label あたためなくてもおいしいカレー 中辛 5年保存] 非常食レトルトカレー

価格帯:200〜250円/食 保存期間:3年 内容量:210g

主な特徴:

- 常温でも食べられるが、湯煎や電子レンジで温めるとより美味しい

- 中辛、甘口など複数の味から選べる

- 添加物を最小限に抑えた製法

- 「卵・乳・小麦・そば・落花生・大豆と「香料・着色料」、「化学調味料」を使わずにつくった、アレルギー配慮

味の評価:★★★★★(通常のレトルトカレーと同等以上の美味しさ)

こんな人におすすめ: 子どもから高齢者まで幅広い世代が食べられるメニューを探している方

3. フリーズドライ食品部門

[世田谷自然食品 極みのだし おみそ汁 (10種のバラエティ×各3食セット / 30食入)] 7年保存 フリーズドライ味噌汁セット

価格帯:180〜200円/食 保存期間:1年 内容量:1食分(約9.0g)

主な特徴:

- 具材が豊富(なす、長ネギ、豆腐、5種野菜など数種類)

- お湯を注ぐだけで本格的な味噌汁ができあがる

- 毎日楽しめる、フリーズドライ・10種の具材セット

- 食物繊維、ビタミン、ミネラルの補給に最適

味の評価:★★★★☆(インスタント味噌汁とは思えない本格的な味わい)

こんな人におすすめ: 毎日の食事に汁物を加えたい方、温かい食事を摂りたい方

4. 缶詰部門

[宝幸 日本のさば(味噌煮)190g×12缶] 3年保存

価格帯:250〜300円/缶 保存期間:3年 内容量:190g

主な特徴:

- 良質なたんぱく質とDHAが豊富

- そのまま食べられる

- プルトップ式で缶切り不要

- 味噌煮、水煮、昆布だしなど複数の味から選べる

味の評価:★★★★★(普段使いしても満足できる高品質)

こんな人におすすめ: たんぱく質の確保を重視する方、魚料理が好きな方

5. 乾パン・ビスケット部門

[備蓄用・非常食 ブルボン カンパン (2缶セット)] 5年保存

価格帯:300〜500円/缶 保存期間:5年 内容量:1缶約100g

主な特徴:

- 缶入りで長期保存が可能

- ほんのり塩味で食べやすい

- 乾パンより食べやすい食感

- 非常食セットや防災セットにも付属していることが多い

味の評価:★★★☆☆(シンプルな味だが飽きにくい)

こんな人におすすめ: 手軽に食べられる非常食を探している方、子どもも食べやすいものを求める方

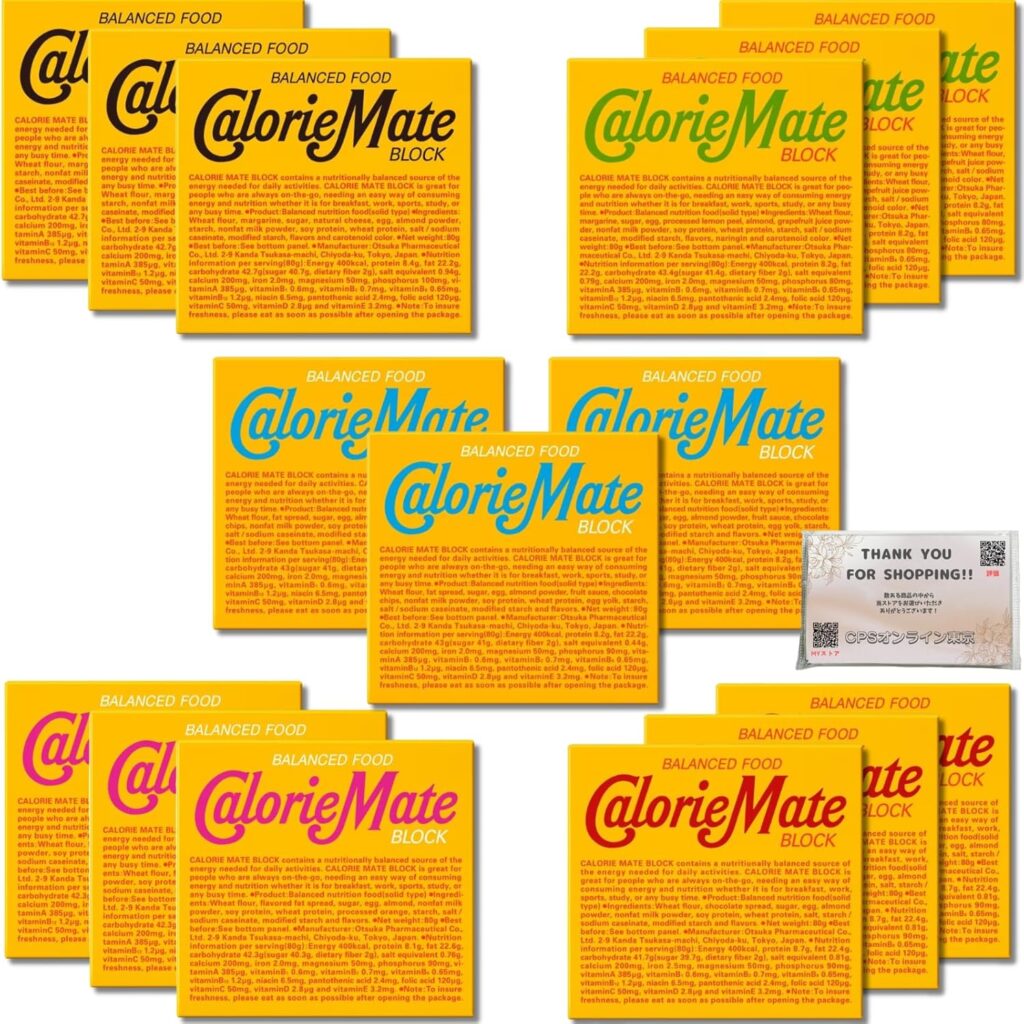

6. 栄養補助食品部門

[カロリーメイト ブロック4本入 5種 各3個セット] 3年保存 高カロリー栄養補助バー

価格帯:70円/本 保存期間:5年 内容量:1本あたり約20g(約100kcal)

主な特徴:

- 1本で約100kcalの高エネルギー

- ビタミン・ミネラルをバランスよく配合

- バニラ チョコレート チーズ メープル フルーツなど複数の味から選べる

- 個包装で持ち運びやすい

味の評価:★★★★☆(通常の栄養バーと変わらない美味しさ)

こんな人におすすめ: コンパクトで高カロリーな食品を求める方、避難時の持ち出し用として準備したい方

Amazonで購入(アフィリエイトリンク)

7. レトルトごはん部門

[尾西食品 アルファ米 白飯 100g×50袋] 常温保存 パックごはん

価格帯:260円/食 保存期間:5年 内容量:100g

主な特徴:

- 電子レンジ不要で、そのまま食べられる

- スプーン付きだから、何処ででも食べられる

- 個包装でコンパクト

- ローリングストック法に最適

味の評価:★★★★☆(レンジで温めるとさらに美味しい)

こんな人におすすめ: 日常的にも使いやすい防災食を探している方、ローリングストック実践者

8. おかず・惣菜部門

[野菜のレトルト惣菜 7種類7~14食詰め合わせセット] 1年保存 レトルト惣菜セット

価格帯:4,400〜/セット(7~14品) 保存期間:1年 内容量:各120〜200g

主な特徴:

- 肉じゃが、筑前煮、さばの味噌煮など和惣菜が中心

- 常温でも食べられる

- セットで購入するとバリエーションが確保できる

- 一人暮らしの方の日常備蓄にも便利

味の評価:★★★★☆(家庭の味に近い、優しい味付け)

こんな人におすすめ: 主菜のバリエーションを確保したい方、料理が苦手な方

9. スープ・汁物部門

[クノール カップスープ 3種28本入セット] 1~3年保存 フリーズドライスープセット

価格帯:1,500〜2,500円/セット(10食程度) 保存期間:1~3年 内容量:各10〜15g

主な特徴:

- コーンスープ、オニオンスープ、ポタージュなど洋風スープが中心

- お湯を注ぐだけで本格的なスープが完成

- 手軽に温かい食事が摂れる

- スティックなので、入れやすい。味も良い。

味の評価:★★★★☆(普通に美味しいです。)

こんな人におすすめ: 温かい食事へのこだわりがある方、水分と栄養を同時に摂りたい方

10. 子ども向け部門

[米粉クッキー グルテンフリー 玄米 お菓子 無添加 ライスブランビスコッティ] 子ども用ビスケット

価格帯:250〜300円/袋 保存期間:6~10ヶ月 内容量:40g/袋

主な特徴:

- 適度にかたさがありほんとに素朴な味ですごく美味しい

- グルテンフリーで体に優しい無添加のお菓子

- 個包装で食べやすい量に分かれている

- アレルギー特定原材料不使用タイプも選べる

味の評価:★★★★★(子どもが喜ぶ素朴な甘さ)

こんな人におすすめ: 子どもがいる家庭、子どもが食べられる非常食を探している方

防災食・備蓄食品完全ガイド記事後半。引き続きご覧いただければ幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

【免責事項】 本記事の情報は執筆時点のものであり、各製品の詳細やスペックは予告なく変更される場合があります。実際の購入の際には、最新の情報をご確認ください。また、防災食の選択は個人の状況や健康状態によって異なります。持病やアレルギーがある方は、医師や専門家に相談することをおすすめします。本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の製品や方法を保証するものではありません。